現在位置:トップページ > 市政情報 > 平和推進 > 富士市に残る戦跡や戦争に関連した記録 > 富士飛行場(明野教導飛行師団富士分飛行場)

ページID:15696

更新日:2025年11月9日

ここから本文です。

目次

富士飛行場(明野教導飛行師団富士分飛行場)

富士飛行場は、陸軍の飛行場として1944(昭和19)年9月27日に開設。翌1945(昭和20)年8月の敗戦まで、1年足らずしか使用されませんでした。

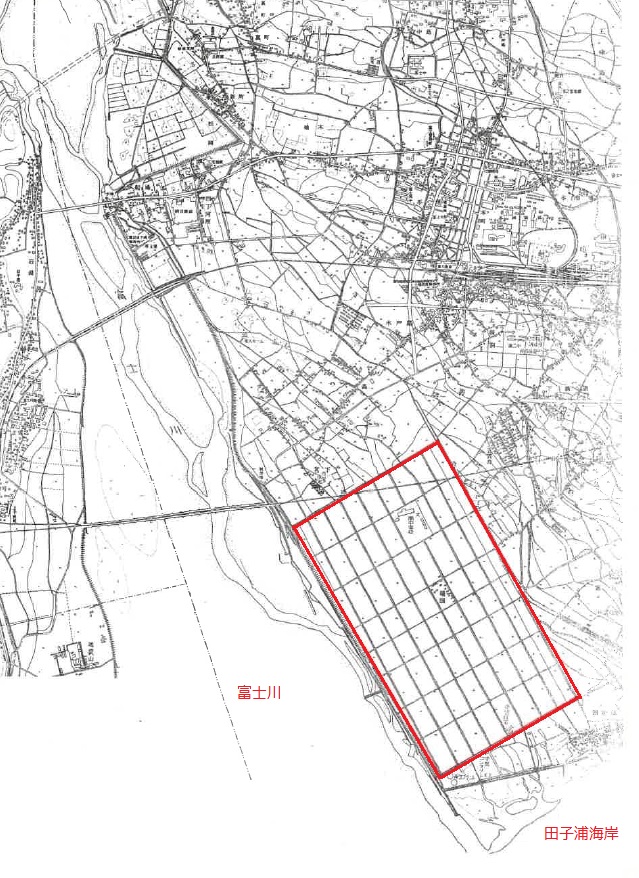

西は富士川左岸河口部、南は田子浦海岸に面し、地図で見ると、ここだけが碁盤の目のように整然と区分されていることがわかります。

富士飛行場の設置目的

1941(昭和16)年から始まったアジア・太平洋戦争では、航空兵力の存在が大きくなり、飛行機の増産やパイロットの養成が重視されました。

しかし、南太平洋上での米軍との激しい戦闘で多くのパイロットが戦死したことから、パイロット養成訓練のため、全国各地で飛行場建設が急ピッチで進められました。

富士飛行場もその1つです。磐田市の天竜飛行場と兄弟飛行場で、三重県伊勢市にあった明野陸軍飛行学校の戦闘機パイロットを養成する一翼を担いました。

飛行場の建設

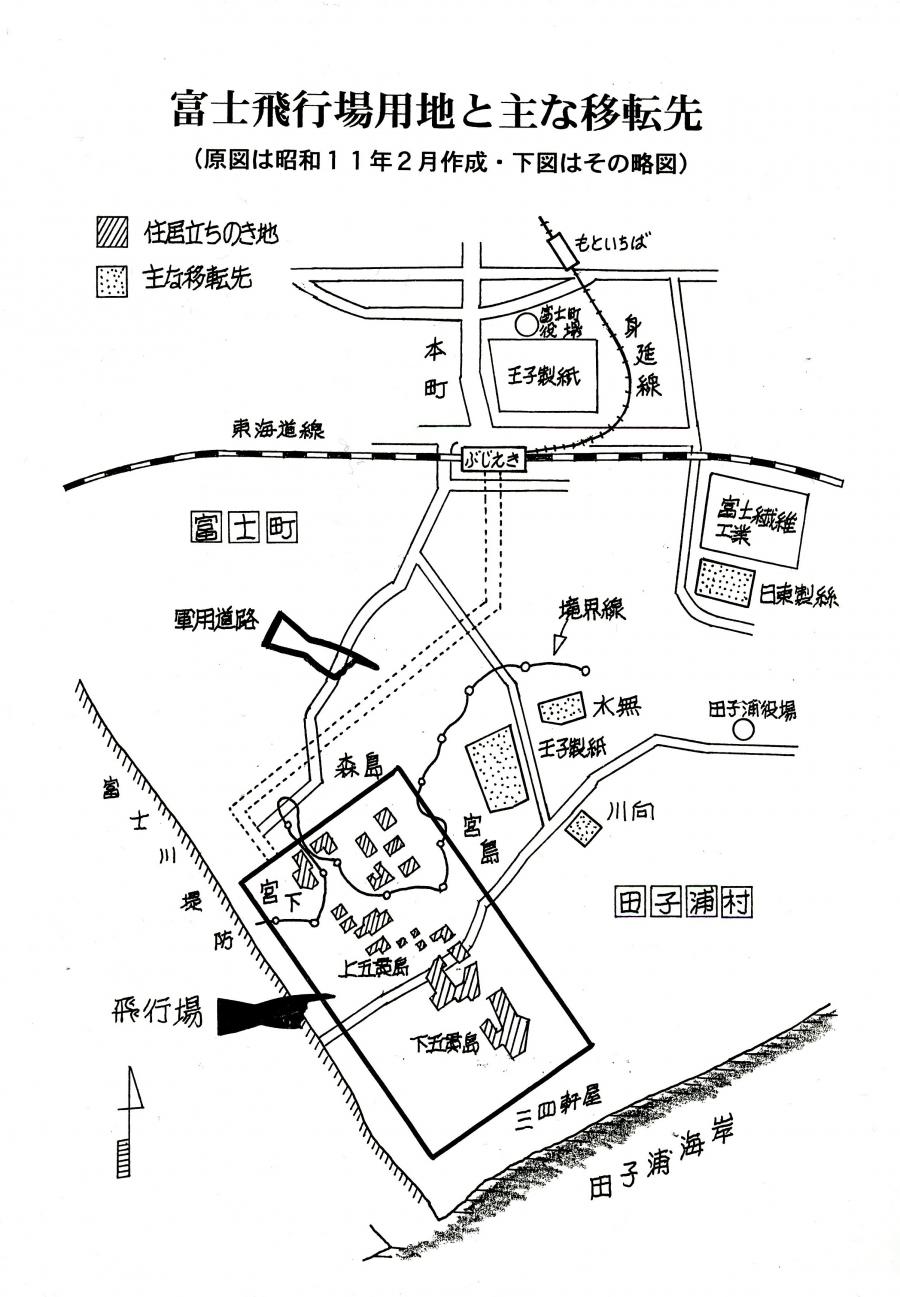

1944(昭和19)年2月、陸軍航空本部から「5月末までに家屋移転の完了、9月には一番機が飛べるように飛行場を造成すること」という飛行場設置の命令が下されました。これに地元である富士町役場と田子浦村役場は、関係者に説明会を開催しました。説明会はとても反対を言える雰囲気ではなく、出席した関係者はやむなく了解し、大わらわで建設準備に取り組みました。

| 旧富士町 | |

| 森島 | 42戸 |

| 宮下 | 28戸 |

| 旧田子浦村 | |

| 上五貫島 | 85戸 |

| 下五貫島 | 75戸 |

移転先

旧富士町、旧田子浦村

- 日東紡績(株)敷地

- 王子製紙(株)敷地

- 水無

- 川向

- その他

家屋の移転

ちょうど田植えの時期とも重なったことから、他町村から勤労動員の応援を得ました。また、当時は深刻な物不足の時期であったため、瓦や杉皮、羽目板、柱を丁寧に壊し、リヤカーや大八車で運搬しました。役場は電気、水道、道路の整備の支援に力を入れ、苦労の末、なんとか期日である1944(昭和19)年の5月末に完了させました。

飛行場の造成工事

徴用工や朝鮮人労働者の労働力ではとても追いつかなかったため、工事を請け負った熊谷組は、富士郡下17町村から各中学校、農学校の生徒たちを含む、万を超える勤労動員を行い、木の根堀りや地ならしを進めました。

さらに、中国から強制連行した労務者504人にも従事させ、過酷な労働と栄養失調、伝染病などにより、52人が死亡しました。

中国人強制連行とは

1942(昭和17)年、東条内閣は、若者を戦場に送り出したあとの労働力不足を補うため、「華人労務者内地移入ニ関スル件」を閣議決定し、中国から日本の135事業所へ約4万人弱の労務者を強制連行し、重労働の鉱山作業や炭鉱作業のほか、飛行場建設作業に従事させました。

パイロット養成訓練と沖縄戦特攻隊

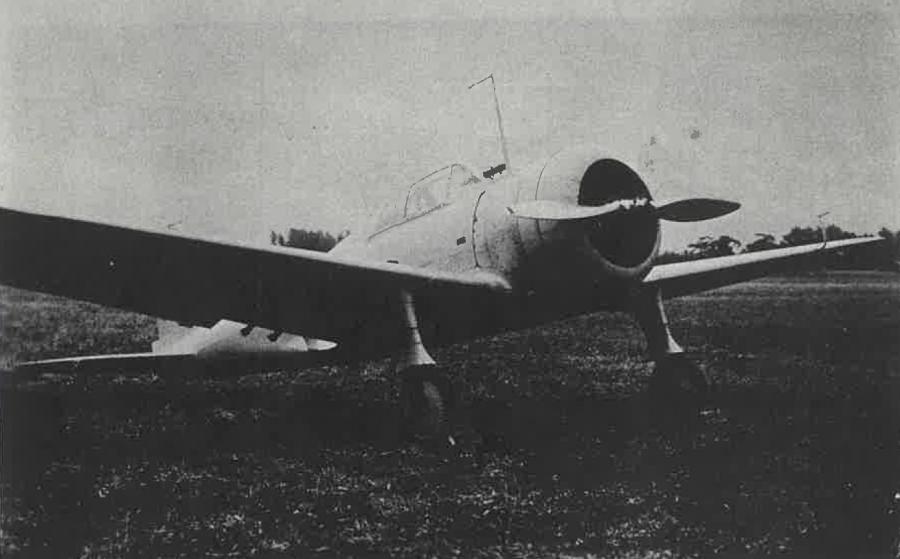

| 第一期訓練 | 1944(昭和19)年9月から12月にかけて、陸軍士官学校57期、航空転科の72人、戦闘規範による教科と九七式戦闘機での飛行訓練を実施。 |

| 第二期訓練 | 翌1945(昭和20)年1月から3月にかけて、学徒出陣による特別操縦見習士官74人と召集尉官29人が訓練を実施。 この訓練後に福田場長からの特攻隊※志願の要請を受け、熱望した6人に沖縄戦への出撃命令が下された。 |

| 特攻隊訓練 | 特攻隊訓練を1945(昭和20)年5月から6月にかけて実施。 |

明野陸軍教導飛行隊で編成された特攻隊のうち、4隊(141から144までの振武隊)24人が富士飛行場で特攻隊の訓練を実施。沖縄戦への出撃命令を受け、141・143・144の3隊が万世陸軍飛行場(鹿児島県)へ飛び立ちました。

特攻隊とは

特別攻撃隊の略で、アジア・太平洋戦争末期、日本軍が戦局の悪化を挽回するために採用した、航空機に爆弾を抱えた体当たり攻撃隊のこと。

富士飛行場での訓練生のうち、沖縄戦へ出撃した5人が戦死。残りは本土決戦待機特攻隊に編成されました。

特攻死した富士飛行場での訓練生

| 1945(昭和20)年6月8日 | 141振武隊 長井隊長機と平原機 |

| 144振武隊 中島隊長機と岡田機 | |

| 1945(昭和20)年6月11日 | 144振武隊 薄井機 |

証言 生き残った特攻隊員の思い 片山啓二(特操二期生)

本を持つ身で操縦桿を握った学徒たちは何を思案しつつ、特別攻撃隊に身を投じていったのでしょうか。生粋の軍人ではなく、学究の徒としての自分の人生の可能性がこの攻撃によって完全に失われることに強い憤りを持ちながらも、一方では国家存亡のときにあたり、このような戦法以外に戦う場はないのかと最後まで悩みながら押し寄せる米軍に対し、肉親や愛する人と祖国の山河を守るために誰かがやらねばならぬなら自分がやろうと青春をかけて対決して行ったものと思われてなりません。

戦後の開拓で緑の田畑に

敗戦後、明野陸軍飛行学校から残務整理隊が派遣され、飛行機と武器を米軍に引き渡し、1945年10月末に飛行場は役目を終えました。

戦後の食糧不足のため、すぐ飛行場跡地で耕作が始まりました。1946年8月に富士開拓農業協同組合が結成され、国庫補助事業として開拓が進められました。一度飛行場として固めた土砂を、地元住民たちが手作業で取り除き、道路や水路の建設を進め、10年もの年月を経て、元の緑の田畑をよみがえらせたのです。

また、農地解放もあって小作者を中心に一反歩を基本に土地を配分したので、碁盤の目のような街並みになって飛行場の跡地というのが地図上から分かります。軍人の開墾した土地も一部あり、「靖国」という地名になっているところもあります。

燃料庫の地下壕

飛行場としての建物や、掩体壕などの構造物はなく、唯一富士川左岸の岩本山麓に飛行場の燃料庫として利用した地下壕があります。

中国人受難者慰霊碑

戦後、1948(昭和23)年に熊谷組が中丸区に慰霊碑を建立しました。側面に死亡者氏名が刻印されています。続いて1990(平成2)年に副碑が建立され、中国人強制連行と戦後、1954(昭和29)年に行われた遺骨の中国返還の経緯が記されています。

毎年7月に、地元田子浦地区の中丸区と、日中友好協会による慰霊祭が行われています。

開拓記念碑

碑文には富士飛行場に提供した土地や建物の状況から、戦後開拓組合結成、開拓の経緯が記されています。