現在位置:トップページ > 市政情報 > 施策・計画 > 公共施設マネジメント > 計画・構想 > 公共建築物保全計画

ページID:5037

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

公共建築物保全計画

富士市公共建築物保全計画とは

富士市が保有する公共建築物の数は年々増加の傾向にあり、維持管理・運営コストは財政上大きな負担となっています。また、経済環境は依然厳しい状況にあり、本市の財政状況も今後一層厳しくなることが予想されます。

このような状況の下、本市では、平成22年4月に策定した「第2次富士市行政経営プラン」の中で、「公共施設マネジメントの推進」を打ち出し、具体的な取り組みとして富士市公共建築物保全計画(以下、「保全計画」)を策定することとしました。

保全計画は、公共建築物の保有量や劣化状況、施設の利用状況、管理コスト等の現状を把握するとともに、将来における公共建築物を取り巻く環境(人口、財政)の推計ならびに更新・改築経費の試算などから、建築物の保全に係る中長期的な課題を分析・評価することにより、今後の公共施設マネジメントの基礎資料とするものです。

この保全計画を策定する上で、富士市の公共施設を用途別に分類し、施設ごとに面積や構造などの概要、利用状況、管理コスト等の情報を「見える化」するため、施設カルテも併せて整備を行いました。

公共建築物を取り巻く現状と課題

富士市の公共建築物の保有量は、平成25年3月末現在で約59万5,000平方メートルで、市民一人当たりで見ると約2.2平方メートルになります。(保全計画の対象外としている病院、上下水道施設、別に長寿命化等の計画がある施設などは除いています。)

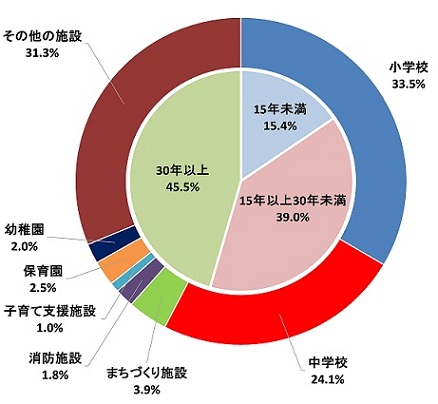

施設用途別に見ると、小中学校で全体の半数以上である57.6%を占めています。

また、経過年数別に見ると、建築後30年以上が経過している建築物は、45.5%と半数近くを占めています。10年後には、建築後30年以上経過した施設が75%を占める状況となり、施設の老朽化が一気に加速することになります。

図1 経過年数別・用途別床面積構成比

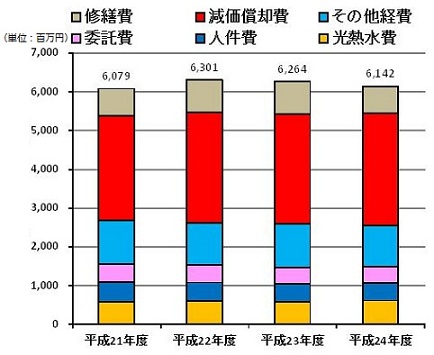

施設を管理するためには、人件費、委託費、修繕費、光熱水費など、様々なコストがかかっています。これらを集計すると、過去4年間の平均で約60億円かかっており、市民一人当たりで見ると年間で約23,760円となります。施設の老朽化が加速するに伴い、施設の改修等が必要になっていくことから、施設管理コストもますます増加していくことが予測されます。

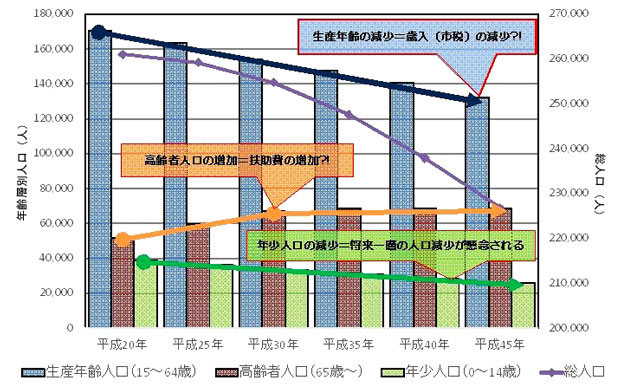

一方、人口は平成22年の約26万人をピークに緩やかに減少していくと見込まれています。特に生産年齢人口と年少人口が減少傾向にあることから、市税収入も減少していくことが見込まれます。さらに、高齢者人口の増加により扶助費の増加も見込まれます。そのため、公共建築物を更新するための投資的経費は減少することが予想されます。

図2 施設管理コストの推移

図3 将来人口の推計

以上のことから、現在の公共建築物を維持保全していくことは、建築物の老朽化等の現状や市の財政状況等を勘案すると、非常に困難であるということができます。

公共建築物中期保全計画

1 予防保全の導入

従来の不具合が生じてから修繕を行う事後保全的な施設の管理方法を見直し、重要な部位の耐用年数から、計画的に修繕・更新を行う予防保全の考え方を取り入れ、建築物の長寿命化を図り、財政負担の軽減や平準化を図っていきます。

| 視点 | 予防保全 | 事後保全 |

|---|---|---|

| 直接的特長 |

|

|

| 間接的特長 |

|

|

2 建築物の長寿命化

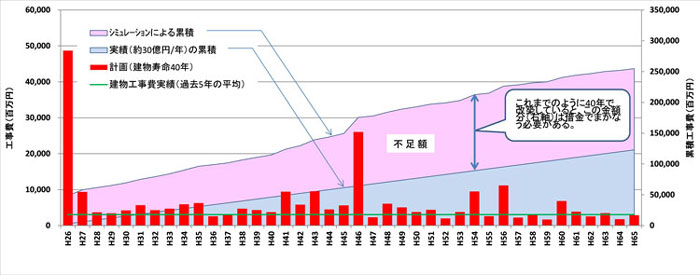

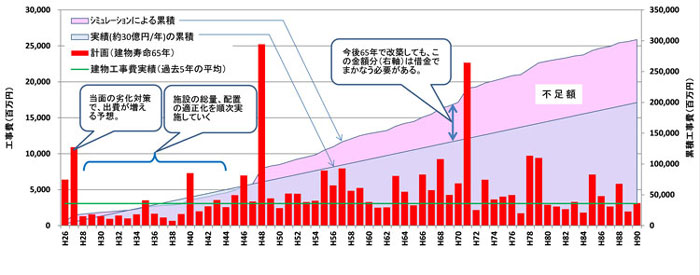

本市では、これまで40年程度で建築物の改築を行ってきましたが、建築物の寿命を65年とした場合の更新経費をシミュレーションしました。その結果、建築物寿命を40年とした場合に比べて65年とした場合の方が部位更新の回数が多くなるため累積工事費は増加しますが、長寿命化により改築を先延ばし出来ることで、当面の20年間は工事費が低く抑えられることがわかりました。

図4 建築物寿命を40年とした場合の工事費

図5 建築物寿命を65年とした場合の工事費

建築物の寿命を40年から65年に延ばすことにより、将来必要とされる工事費は大幅に削減できますが、それでも過去5年間の平均建築工事費の30億円に対して16億円の不足が生じることとなります。そのため、建築物の長寿命化を図るだけでなく、建築物の総量、施設配置の適正化などの取組みを検討する必要があります。

| 比較項目 | 年平均工事費 | 不足額 |

|---|---|---|

| 富士市の過去5年間の平均 | 30億円 | |

| 建築物寿命40年 | 64億円 | 34億円 |

| 建築物寿命65年 | 46億円 | 16億円 |

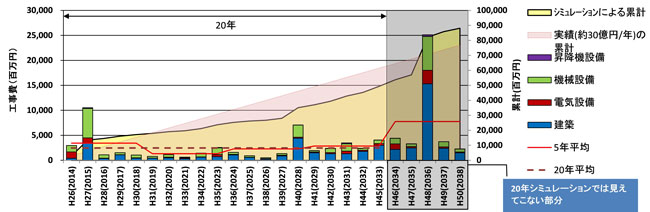

3 中期保全計画

建築物の寿命を65年とした上で、市全体の今後20年間における工事費(部位更新及び改築費)を中長期保全計画として示すと、次の表のとおりとなります。この20年間で、当面の劣化対策に必要な工事費を平準化するとともに、建築物の計画的な保全や公共施設の再編など、総合的な富士市公共施設マネジメントを推進することが重要となります。

図6 中期保全計画

公共施設マネジメントに向けて

1 公共建築物に係る課題と対策

| 課題 | 対策の方向 |

|---|---|

|

|

2 今後の取組

(1)建築物総量及び施設配置の適正化

現状の建築物の劣化度、施設の利用状況、利用に係る将来予測等を基に、施設の再編について検討していきます。また、再編のための実施体制、継続的な検討体制を整備していきます。

(2)新規施設の建設の取扱い

新規施設が必要となった場合は、まずは既存施設の統廃合による余剰施設の活用、用途変更等の可能性について検討する体制を整備します。

新規に施設を建設する場合は、設計、企画時に多機能化を図り、将来の利用形態の変化に柔軟に対応出来るようにします。

(3)建築物の計画保全による長寿命化の推進

利用度の高い施設や、防災上重要な施設については、長寿命化を推進していきます。また、日常の施設管理手順や自主点検の方法についてマニュアルを整備し、施設管理の質の向上及び維持を図っていきます。

(4)施設管理コストの抑制

施設の管理コストを「見える化」し、コスト削減に関する事例の共有化、発注方式の検討を行っていきます。

(5)公共施設マネジメントの推進

所管課毎に関係施設を別々に管理する方式を改め、全施設を一元管理する組織においてマネジメントの統括を行い、PDCAサイクルを構築し、公共施設マネジメントを実行していきます。