現在位置:トップページ > 市政情報 > 施策・計画 > 公共施設マネジメント > 計画・構想 > 富士市公共施設再編計画

ページID:5040

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

富士市公共施設再編計画

富士市公共施設再編計画とは

公共施設マネジメント基本方針では、将来にわたり持続的に公共施設における公共サービスを提供していくため、今後40年間で一般公共建築物の延床面積を20%削減するという目標を掲げました。

本計画では、この基本方針に掲げる目標を具現化するため、公共施設の再編について検討を行い、施設用途別に再編手法や留意すべきポイント等を定めています。

再編の考え方

再編の視点

公共施設は、サービスと、そのサービスを提供するための建物で構成されています。ニーズの変化等によりサービスの必要性が変化したり、建物に余剰が生じたりしている中では、公共施設の再編において、サービスと建物を分けて検討していく必要があります。

そこで再編の検討を行うにあたり、施設の用途ごとにサービスと建物の双方から次の4つの視点で検討を行いました。

サービスの提供主体

法令上の義務付け、政策的な位置付け、⺠間市場の有無から、引き続き⾏政が主体となってサービスを提供していく必要性があるか、⺠間事業者でもサービスを提供することが可能かを検討します。

サービスの提供場所

利⽤者の特性やサービスの内容等から、地域的に配置されることが望ましいサービスであるか、提供場所を問わない広域的なサービスであるかを検討します。

建物の供給量

施設の利⽤状況、建物保有量に係る類似団体との⽐較、⺠間事業者によるサービス提供状況等から、建物の供給量を検証します。

建物の汎用性

建物の性能的に、現在提供しているサービス以外の他のサービスを提供するために活⽤(共⽤)することが可能であるか汎⽤性について検証します。

評価の整理

用途別に行った4つの視点による評価は、次のようにレーダーチャート化しました。

行政関与の必要性が低い。

市内全域(又は市外)から利用がある。

施設数が多い(又は建物規模が大きい)。

建物は他用途でも活用できる。

↓

施設の自由度が高く、多様な方法から再編内容が選択できることを表します。

行政主体で提供すべきサービスである。主に各地域の住民が利用する。需要に対し、施設数(又は建物規模)が不足している。建物は用途を限定した利用に限られる。

↓

施設の自由度が低く、実施できる再編内容が限られることを表します。

再編の可能性、有効性の検証(再編シミュレーション)

施設の用途ごとに行ったサービス及び建物の観点による評価をもとに、施設ごとに再編の組み合わせパターンやその手法についてシミュレーションを行いました。

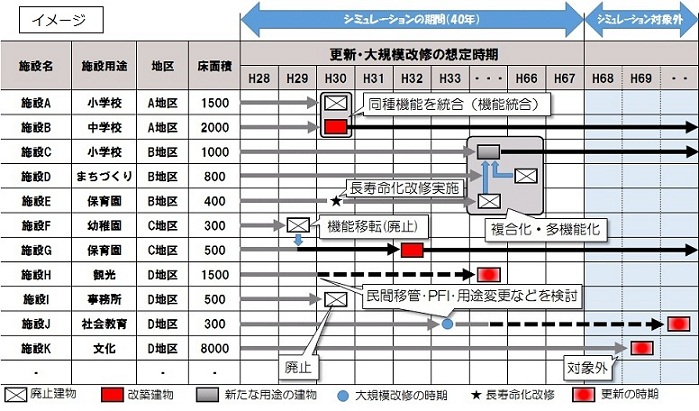

シミュレーションは、次のイメージ図のとおり市が保有する一般公共建築物についてデータベースを作成して行いました。主に各施設の更新時期や大規模改修等の時期に合わせて、現状のサービスを可能な限り維持しながら、建物の複合化や民間移管など面積を削減する手法について検証しました。

この再編シミュレーションの結果から施設用途ごとの一般的な再編手法や再編にあたってのポイントを「用途別再編計画」としてまとめました。これについては、添付のデータをご覧ください。

なお、原則としてシミュレーションに従い施設を更新していきますが、実際には、建物の劣化状況に応じて最適な時期に更新を行います。また、更新時期における施設の利用状況を精査し、施設利用者や地域住民と調整しながら再編を進めていきますので、結果によってはシミュレーションと異なる再編手法を採ることも考えられます。