ページID:4120

更新日:2025年6月24日

ここから本文です。

目次

生物多様性について

生物多様性とは?

生物多様性とは、「生き物たちの豊かな個性とつながり」のことをいいます。「つながり」というのは、生物間の「食べる-食べられる」といった関係から見た食物連鎖や生態系の中のつながりなどを表しています。また、長い進化の歴史を経て、世代を超えた「いのち」のつながり、日本と世界、地域と地域のつながりなどスケールの異なるさまざまなつながりがあります。

「個性」というのは、同じ種であっても、色や模様などが違うことや、地域に特有の自然や風景があり、文化と結びついて固有の風土を形成していることです。

「つながり」と「個性」は、長い進化の歴史によりつくり上げられてきたもので、生物多様性がさまざまな恵みを通して地球上の「いのち」と私たちの「暮らし」を支えています。

生物多様性については、生態系、種、遺伝子の3つの観点から以下のように説明することができます。

生態系の多様性

それぞれの地域には、森林や河川など、いろいろなタイプの生態系がそれぞれ形成されています。生態系はそれぞれの地域の環境に応じて歴史的に形成されています。

森林(富士山2合目)

湿地(浮島)

河川(富士川)

海(駿河湾)

種の多様性

自然環境には、さまざまな動物・植物や菌類、バクテリアなどが生息・生育しています。地球上にはまだ知られていない生物を含めると、3,000万種と言われる生物が存在すると推定されています。

ツキノワグマ

ユリカモメ

トノサマバッタ

サワトラノオ

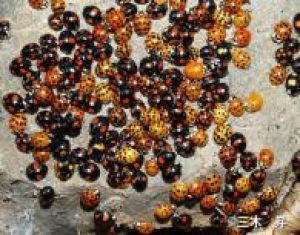

遺伝子の多様性

同じ種であっても遺伝子レベルでの違いがあります。アサリの貝殻やナミテントウの模様はさまざまですが、これは遺伝子の違いによるものです。

アサリ

ナミテントウ(写真提供:三木昇、引用:環境省生物多様性ウェブサイト)