ページID:3757

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

都市計画施設等の区域内における建築物の建築許可申請(都市計画法第53条)

都市計画施設等の区域内における建築には、建築確認申請の前に、市長の許可を受ける必要があります。

都市計画変更の告示(都市計画道路の廃止)について

令和5年1月31日に、都市計画道路必要性再検証の結果に基づき、8路線の都市計画道路についての都市計画変更(一部区間の廃止)を告示しました。

これにより、都市計画道路を廃止した箇所においては、告示日以降、都市計画法第53条による建築物の建築許可申請は不要となりましたので、お知らせいたします。

廃止箇所の詳細につきまして、以下のリンク先または都市計画課でご確認できます。

なお、「ふじタウンマップ」の更新は、令和5年4月以降を予定しております。

令和5年1月31日に都市計画変更を告示した8路線

岳南広域都市計画道路

- 3・4・18号元吉原中里線

- 3・4・23号十兵衛宮島線

- 3・5・30号前田宮下線

- 3・5・37号吉原大淵線

- 3・6・52号比奈出口線

- 3・5・88号須津橋中里線

- 3・4・93号岩淵小池下線

- 3・4・94号富士川駅東口線

都市計画施設等の区域内における建築

将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、市長の許可が必要となります(都市計画法第53条第1項の許可)。

- 都市計画施設とは、都市計画法第11条第1項に掲げる都市施設(道路、公園など)で、都市計画決定されたもの。

- 市街地開発事業とは、都市計画法第12条第1項に掲げる事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)。

建築許可の基準

建築許可を受けるためには、以下の許可基準を満たす必要があります。(都市計画法第54条)

- 建築物の階数が、二以下で、地階を有しないこと。

- 建築物の主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

- 建築物が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

富士市では、社会情勢などの実情にあわせて従来の許可基準の見直しを行い、「建築物の階数の取扱い」「整備完了とみなす区域における取扱い」「第二東名自動車道の高架下における取扱い」について、平成21年4月1日から区域を定めて建築制限を緩和しています。指定区域は下記リンク先で確認いただけますが、定期的に見直しを行っておりますので、申請の際は事前に都市計画課へご相談ください。

許可基準の緩和

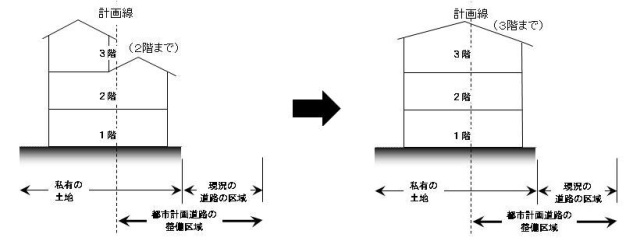

整備予定の都市計画施設等の区域のうち、整備を行うに当たって著しく支障を及ぼすと認める区域を「従来の許可基準を適用すべき区域」として定め、それ以外の区域については3階建ての建築物の申請を許可することができるよう建築物の階数制限を緩和しています。

| 区域 | 事業着手予定の指定区域 | 指定のない整備予定区域 |

|---|---|---|

| 許可基準 | 都市計画法第54条の基準 | 富士市独自の緩和基準 |

| 階数 | 2階以下で、地階を有しない | 3階以下で、地階を有しない |

| 構造 | 移転・除却が容易にできるもので、主要構造部は木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造 | 移転・除却が容易にできるもので、主要構造部は木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造 |

計画線と異なる線形で幅員、構造の整備が行われたことにより未完成の扱いとなっている区域のうち、当該施設の管理者が実質的に整備完了とみなすことができるとして定めた区域については、原則として階数・構造の制限を設けずに申請を許可することができます。

また、完成した第二東名自動車道の高架下のうち、高架下利用等審議会が審議し高架下利用計画が定められ、道路管理上支障がないとして定めた区域については、原則として階数・構造の制限を設けずに申請を許可することができます。ただし、利用用途が高架下利用計画に適合していることと道路占用許可を受けていることが必要となります。

| 区域 | 整備完了とみなす指定区域 | 第二東名自動車道高架下の指定区域 |

|---|---|---|

| 許可基準 | 富士市独自の緩和基準 | 富士市独自の緩和基準 |

| 階数・構造 | 原則として制限を設けない | 原則として制限を設けない |

提出書類

申請には、下表の書類が必要です。申請書を表紙として綴じたものを、2部提出してください。窓口は都市計画課です。

事業施行時には建築物の移転等の必要がありますので、「確認書」には本人の署名・捺印をお願いします。都市計画道路については、計画予定線を配置図内に記載してください。

| 提出書類(各2部) | 備考 |

|---|---|

| 申請書 | 添付ファイル1「許可申請書」をご利用ください。都市計画課にもあります。 |

| 確認書 | 添付ファイル2「確認書」をご利用ください。都市計画課にもあります。 内容確認の上、本人が署名・捺印すること。 |

| 案内図 | 縮尺2,500分の1程度で、土地の位置を明示した地図。(都市計画基本図など) |

| 公図写 | 申請地の形状・地番を明示したもの。 |

| 配置図 | 縮尺500分の1以上で、敷地内における建築物の位置を表示した図面。 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員を明記すること。都市計画道路は計画予定線を記載。 申請書の敷地面積、建築面積、延べ面積が分かるよう記載すること。 |

| 各階の平面図 | |

| 2面以上の立面図 | |

| 2面以上の断面図 | 縮尺200分の1以上のもの。 断面図を兼ねた矩計図(かなばかりず)でも可。 |

| その他 | 必要に応じて、矩計図、構造図、求積図、基礎伏図などの添付を求める場合があります。委任状の様式は問いません。 |

許可通知を受けた後に建築内容が変更となった場合は、許可を受けた申請書の取下げ手続きと、新しい建築内容の許可申請手続きが必要となる場合があります。建築内容に変更が生じた際には、都市計画課へご相談ください。

許可申請取下げ届出書提出の際には、許可通知を受けた提出書類(副本)をお持ちください。

建築許可申請の手続きの流れ

都市計画法第53条の建築許可は、建築確認申請の前に受ける必要があります。また、富士市が建築制限を緩和する区域については定期的に見直しを行っておりますので、申請にあたっては事前に都市計画課へご相談ください。

- 提出書類(2部)を都市計画課へ提出してください。(申請書・確認書は添付ファイルからダウンロードできます。)

- 申請受理後、市で審査します。2週間程かかります。許可書交付の用意ができましたら、電話等でご連絡します。

- 許可書と書類(1部)を受け取りに、都市計画課までお越しください。

建築許可を受けて建築した建築物を譲渡する際は、確認書の内容等を説明し、許可書を承継・保管してください。

建築許可と事業認可

都市計画事業の認可等の告示後は、第53条の建築許可とは異なる建築等の制限を受けることになります。都市計画事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする場合は、都市計画法第65条に基づく市長の許可を受けなければなりません。しかし、事業の施行が差し迫った場合における制限であることから、判断や許可条件の決定には施行者の意見が求められます。また、都市計画施設は必ずしも都市計画事業として整備されるものではないため、施行者が別の整備手法により事業の認定を受けている場合もあります。このため、申請にあたっては事前に施行者へご相談いただくことがあります。

【参考】都市計画法(昭和43年法律第100号)抜粋

(建築の許可)

第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(以下省略)

(許可の基準)

第54条 都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

(一、二省略)

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(許可の基準の特例等)

第55条 都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(中略)の施行区域(中略)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、第53条第1項の許可をしないことができる。(以下省略)

(建築等の制限)

第65条 第62条第1項の規定による告示[都市計画事業の認可等の告示](中略)があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

(3省略)

(許可等の条件)

第79条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

【都市計画制限等】

都市計画法では、以下の区域内において建築等の制限があり、都道府県知事等の許可が必要となります。

- 促進区域における建築等(法第10条の2、都市再開発法第7条の4 ほか)

- 市街地開発事業等予定区域における建築等(法第52条の2)

- 都市計画施設の区域、市街地開発事業の施行区域における建築(法第53条)

- 施行予定者が定められている都市計画施設等の区域における建築等(法第57条の3)

- 都市計画事業地内における建築等(法第65条、土地区画整理法第76条、都市再開発法第66条 ほか)

※事業認定後の土地の保全、損失補償の制限(土地収用法第28条の3、法第89条)は都道府県知事の許可・承認。