現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険制度のご案内 > 介護保険について > 高額医療・高額介護 合算制度について

ページID:3150

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

高額医療・高額介護 合算制度について

みなさんが医療や介護に支払った金額がそれぞれ自己負担限度額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度があります(医療では「高額療養費」、介護では「高額介護サービス費」)。

さらにその自己負担を軽減する目的で、平成20年4月に「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。これにより、同じ世帯の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、定められた年額の限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されます。

みなさんの負担を軽減し、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度です。

支給の対象になる方

下記(1)、(2)ともに該当になる方が対象になります。

- (1)毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯

- (2)医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が自己負担限度額(下表参照)を超えた場合は、申請すると支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額

| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険(後期高齢者医療制度に加入している人) | 国民健康保険や社会保険など+介護保険(世帯内の70歳から74歳の人) |

|---|---|---|

| 課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |

| 課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |

| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | 56万円 |

| 低所得者2(市民税非課税世帯) | 31万円 | 31万円 |

| 低所得者1(住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下など) | 19万円 | 19万円 |

※低所得者1で複数の介護保険受給者がいる世帯の場合は、算定基準額31万円で計算されます。

70歳未満の方がいる世帯の自己負担限度額

| 所得区分(基礎控除後の総所得金額等) | 国民健康保険や社会保険など+介護保険(70歳未満の人) |

|---|---|

| 901万円超 | 212万円 |

| 600万円超901万円以下 | 141万円 |

| 210万円超600万円以下 | 67万円 |

| 210万円以下 | 60万円 |

| 市民税非課税世帯 | 34万円 |

世帯内で加入している医療保険が異なる場合の計算例

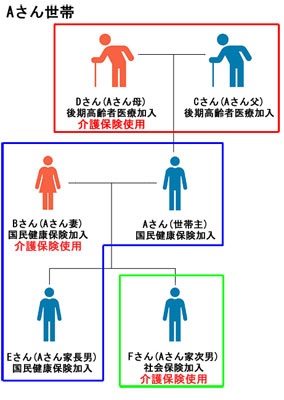

同一世帯内であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に計算します。下記Aさん世帯例をごらんください。

- Aさん世帯例

- 対象年度の末日(7月31日)に加入している保険

Aさん(世帯主)、国民健康保険加入

Bさん(Aさん妻)、国民健康保険加入

Cさん(Aさんの父)、後期高齢者医療制度加入

Dさん(Aさんの母)、後期高齢者医療制度加入

Eさん(Aさん家の長男)、国民健康保険加入

Fさん(Aさん家の次男)、社会保険加入

- 対象年度の末日(7月31日)に加入している保険

上記世帯で全員が医療保険を使用し、さらにBさん、Dさん、Fさんがそれぞれ介護保険を使用した場合は、下記のように医療費および介護サービス費を合算します。

Aさん、Bさん、Eさんの医療費・介護サービス費を合算(国民健康保険加入分)

国民健康保険に申請

Cさん、Dさんの医療費・介護サービス費を合算(後期高齢者医療制度加入分)

後期高齢者医療制度に申請

Fさんの医療費・介護サービス費を合算(社会保険加入分)

社会保険に申請

まとめ

- (支給対象になる場合)

1年間の医療費の総額(保険適用分のみ)-1年間の高額療養費の総支給額=1年間で負担した医療費(医療費の自己負担額)

1年間の介護サービス費の総額(保険適用分のみ)-1年間の高額介護サービス費の総支給額=1年間で負担した介護サービス費(介護サービス費の自己負担額) - (自己負担額を合算)

(1年間で負担した医療費(医療費の自己負担額)+1年間で負担した介護費(介護費の自己負担額))-自己負担限度額(上記表参照)=支給額

※支給額は高額医療合算介護(介護予防)サービス費と高額介護合算療養費に、あん分されて支給されます。

申請のしかた

基準日(7月31日)において

国民健康保険や後期高齢者医療制度加入者のみなさん

※対象者には、毎年1月上旬頃に勧奨通知が発送されます。

- (1)国民健康保険課に「支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。

- (2)国民健康保険課で、国民健康保険と介護保険の支給額が計算されます。

- (3)国民健康保険と介護保険の両方から、みなさんに支給額が通知され、その後、指定の口座に振込まれます。

協会けんぽ(旧政府管掌保険)や健康保険組合の加入者のみなさん

- (1)介護保険課に「支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。

- (2)介護保険課から「自己負担額証明書」が郵送されます。(申請からおおむね1か月かかります)

- (3)受け取った「自己負担額証明書」を添付して、協会けんぽや健康保険組合などの各医療保険者に支給の申請をします。

- (4)医療保険者で、医療保険と介護保険の支給額が計算されます。

- (5)医療保険と介護保険の両方から、みなさんに支給額が通知され、その後、指定の口座に振込まれます。

注意事項、手続きに必要なもの

- 計算期間中に富士市から転出して他市で支給申請を行う方、または医療保険に変更があった方の場合は、富士市の自己負担額証明書が必要となります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

- 手続きに必要なもの

介護保険証、健康保険の資格が確認できるもの、介護保険被保険者名義の預金通帳、印鑑