現在位置:トップページ > 観光・文化・スポーツ > 歴史・文化財 > 文化財の紹介 > 富士市の歴史と文化財 > 浅間古墳から始まる富士の古墳文化

ページID:13766

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

浅間古墳から始まる富士の古墳文化

古墳時代、浮島ヶ原の周辺では人々が活発に活動し、浅間古墳をはじめとする多くの古墳がつくられ、豊かな文化が育まれました。

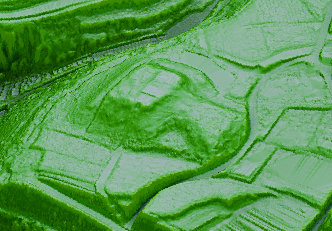

(写真)浅間古墳の上空から浮島ヶ原を望む

浅間古墳

4世紀前半ごろにつくられた、東海地方で最大級の前方後方墳。浮島ヶ原や駿河湾からよく見えるよう計画的につくられた富士市域で最初の首長墓【国指定史跡】。

(写真)立体図化された浅間古墳の前方後方形の墳丘

浅間古墳の位置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

東坂古墳

浅間古墳の次につくられた首長墓で、前方後円墳。木棺から、大刀や銅鏡、玉類、精巧な石製品などが出土【富士市指定有形文化財】。

(写真)東坂古墳の出土遺物

沖田遺跡の準構造船

4世紀ごろ、浮島ヶ原で使われた船の部材。水上の道として浮島ヶ原を利用した人たちの棺に作り替えられたもの。

(写真)沖田遺跡の準構造船

(写真)船と一緒に出土した鏡

庚申塚古墳

5世紀後半から6世紀前半につくられた、双方中方墳という珍しい形の古墳【静岡県指定史跡】。

庚申塚古墳の位置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

山の神古墳

6世紀前半から中ごろの、この地域で最初に埴輪を取り入れた前方後円墳【富士市指定史跡】。

(写真)山の神古墳の埴輪

山の神古墳の位置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

船津古墳群

愛鷹山の南西麓、春山川の両岸につくられた約200基の古墳のまとまり。

稲荷塚古墳

春山川東岸につくられた円墳【富士市指定史跡】。稲荷塚古墳の周辺は古墳の密集地帯。

(写真)稲荷塚古墳

稲荷塚古墳の位置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

須津古墳群

愛鷹山の南西麓、須津川の流域につくられた古墳のまとまり。古墳の数は、消滅したものも含めて、約200基。中里(須津川西岸)、神谷(須津川東岸)、増川の3グループにわけられる。

琴平古墳

6世紀後半につくられた円墳。須津川西岸の古墳群(須津古墳群・中里グループ)をつくった集団の首長墓【静岡県指定史跡】。

(写真)琴平古墳

琴平古墳の位置(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

千人塚古墳

7世紀中ごろにつくられた円墳。須津川東岸の古墳群(須津古墳群・神谷グループ)をつくった集団の首長墓【富士市指定史跡】。静岡県東部で最大規模の横穴式石室をもち、飛鳥の王権とのつながりを示す副葬品が出土。

(写真)千人塚古墳の横穴式石室の内部

お問い合わせ先

富士市埋蔵文化財調査室

伝法79-2

電話番号:0545-22-2095

ファックス番号:0545-22-2096