現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 予防接種 > 高齢者等の定期予防接種 > 帯状疱疹ワクチン定期接種について

ページID:8163

更新日:2026年1月15日

ここから本文です。

目次

帯状疱疹ワクチン定期接種について

令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン接種が、高齢者等を対象とする定期接種になりました。

帯状疱疹について

帯状疱疹は、過去に水痘にかかったときに体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。

合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

帯状疱疹ワクチンについて

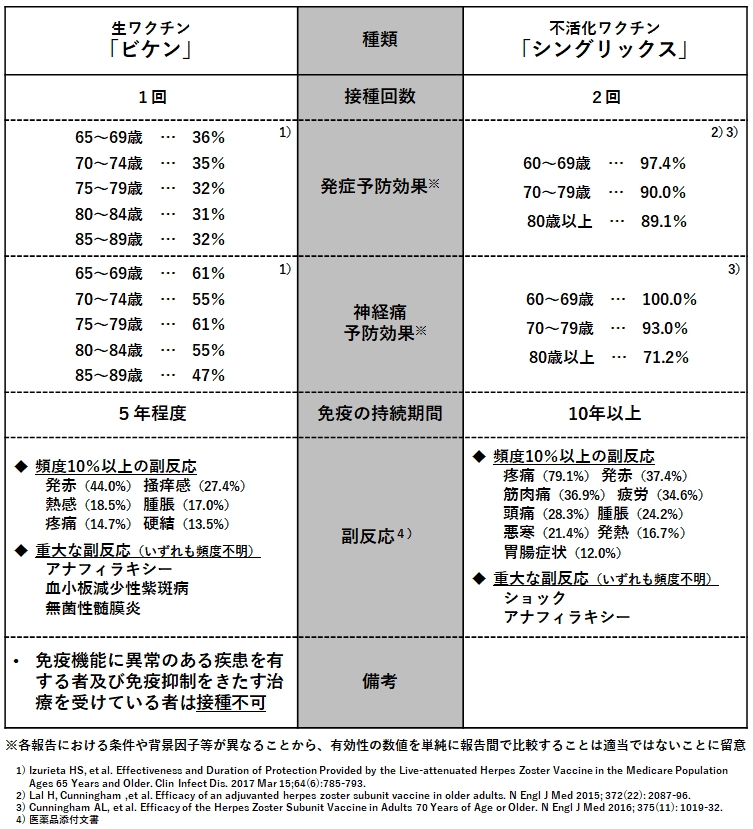

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種します。

各ワクチンは、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。本ページ内にそれぞれの特徴について記載しておりますので、接種を希望される方は、記載内容を参考にして医師とも相談の上、接種するワクチンをご検討ください。

また、接種にかかる自己負担額も異なります。

2回接種が必要な不活化ワクチン(シングリックス)は、通常1回目の接種から2か月以上あけて、2回目の接種を受ける必要があります。2回とも「定期接種」として受けるためには、令和8年1月までに1回目の接種を済ませる必要があります。令和7年度対象の方が令和8年4月以降に接種する場合、費用は全額自己負担となりますのでご注意ください。

定期接種の対象者

- 年度内に65歳を迎える人

- 年度内に70、75、80、85、90、95、100歳、101歳以上となる人(※1)

- 60~64歳で対象となる人(※2)

※1:令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置。101歳以上の方は令和7年度に限り対象。

※2:ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。

(注意)

定期接種、任意接種(自費)にかかわらず、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了(生ワクチンは1回、不活化ワクチンは2回)している人は定期接種の対象となりません。

令和7年度対象者一覧

令和7年度中に下記の年齢に到達する者(年度年齢)

| 65歳 | 昭和35年4月2日生まれから昭和36年4月1日生まれまで |

|---|---|

| 70歳 | 昭和30年4月2日生まれから昭和31年4月1日生まれまで |

| 75歳 | 昭和25年4月2日生まれから昭和26年4月1日生まれまで |

| 80歳 | 昭和20年4月2日生まれから昭和21年4月1日生まれまで |

| 85歳 | 昭和15年4月2日生まれから昭和16年4月1日生まれまで |

| 90歳 | 昭和10年4月2日生まれから昭和11年4月1日生まれまで |

| 95歳 | 昭和5年4月2日生まれから昭和6年4月1日生まれまで |

| 100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |

自己負担額

| 種類 | 生ワクチン 「ビケン」 |

不活化ワクチン ※1、※2 |

|---|---|---|

| 自己負担額 | 3,300円 |

7,700円/回 |

- ※1:年度内に接種した回数分助成します。2回とも助成を受けて接種するには、遅くとも1回目を1月までに接種する必要があります。

- ※2:定期接種対象者のうち、1回目を既に任意接種(全額自己負担)で接種している人は、2回目を7,700円で接種できます。

【注意点】

- 接種費用の助成はどちらか一方のワクチンのみです。

- 帯状疱疹にかかったことのある人も助成の対象となります。

- 以前に帯状疱疹ワクチンの接種を完了している人は、対象となりません。接種歴がわからない人はかかりつけ医にご相談ください。

予診票

対象者には、令和7年5月上旬に予診票を送付する予定です。

4月中に接種をご希望の場合は、健康政策課(64-9023)までご連絡ください。

A3版の白茶色の予診票になります。

中央にミシン目が入っていますが、接種前に切り離さないでください。

実施期間・実施場所

実施期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

実施医療機関

接種を希望する場合は、直接実施医療機関にお申込みください。

長期入院や施設入所などにより市外の医療機関での接種が必要な場合

入院・入所など、やむを得ない事情で市外での接種が必要な場合は、富士市が発行する予防接種依頼書が必要です。詳細については、下記のページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、またはそうした症状が長引いている場合は、接種を実施した医療機関やかかりつけ医等にご相談されることをお勧めします。

また、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、まれではあるものの副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。

副反応による健康被害をなくすことはできないことから、定期接種に関しては予防接種法に基づく救済制度が設けられています。