ページID:14940

更新日:2025年7月28日

ここから本文です。

目次

ダンボールコンポストについて

ダンボールコンポストとは

ダンボールコンポストとは、ダンボール箱を利用した生ごみ処理容器のことです。

ダンボールに入れた基材(腐葉土など)に住んでいる微生物の力によって生ごみを分解し、たい肥を作ります。

ダンボールは通気性が良いため、基材の水分の調節や、微生物に必要な空気(酸素)を通すことに適しています。

ダンボールコンポストの作り方

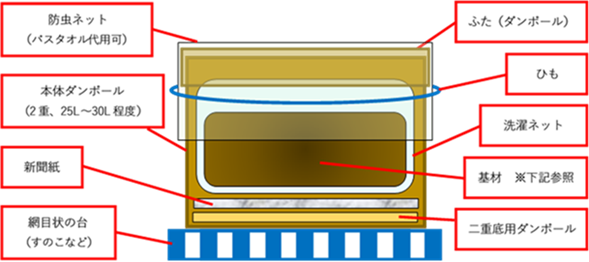

用意するもの

- 本体用ダンボール(25リットル~30リットル程度、2重のものが望ましい)

- 二重底用ダンボール

- ふた用ダンボール(本体に合うように作る。なくてもできるが、あったほうが良い)

- 基材(別表参照)

- 洗濯ネット(基材が出ないような細かい目で、基材が入る大きさ)

- 新聞紙(2日分くらい)

- 網目状の台(すのこなど)

- 防虫ネット(バスタオルで代用可)

- ひも(防虫ネットの固定用)

- 温度計(基材の温度管理用、無くても良い)

- シャベル(ステンレス製、コンポスト専用として使うことが望ましい)

- ガムテープ

基材の種類

| 基材1(おすすめ) |

ピートモス3:くん炭2 どちらもホームセンター等で購入できます。 (例)ピートモス15リットル、くん炭10リットル |

| 基材2 |

腐葉土10:米ぬか1 (例)腐葉土1.5キログラム、米ぬか150グラム |

| 基材3 |

ミンチ10:米ぬか1 (例)ミンチ1.5キログラム、米ぬか150グラム ミンチとは、剪定枝として回収した枝を細かく砕いたものです。 新環境クリーンセンターで無料配布しています。(臭いが強い場合があります) |

作り方

1.本体用のダンボールを組み立て、隙間を塞ぐ

本体用のダンボールを組み立てて箱にし、隙間をガムテープでしっかり塞ぐ。(虫の侵入を防ぐため)

本体用のダンボールを組み立てて箱にし、隙間をガムテープでしっかり塞ぐ。(虫の侵入を防ぐため)

2.二重底用のダンボールを敷く

本体の底に、二重底用のダンボールを敷く。

本体の底に、二重底用のダンボールを敷く。

(底を強化し、底が抜けるを防ぐため)

3.ダンボールの底に新聞紙を敷く

ダンボール本体の底に新聞紙を敷く。

ダンボール本体の底に新聞紙を敷く。

(新聞紙で余分な水分を吸収するため)

4.ふたを作る

ダンボールでふたを作る。

ダンボールでふたを作る。

(水分調整及び防虫のため)

ふたがなくてもダンボールコンポストはできるが、ふたがある方が水分調整や防虫に便利。

基材が乾き気味の時はふたをして水分の蒸発を防ぎ、基材の水分が多すぎる時はふたを外して水分の蒸発を促す。

5.基材を洗濯ネットに入れる

基材を洗濯ネットに入れ、よく混ぜる。

基材を洗濯ネットに入れ、よく混ぜる。

洗濯ネットの口はしっかり閉める。(防虫のため)

洗濯ネットは、網目から基材がこぼれないもの、使用する基材が入るサイズのものを用意する。(ある程度の厚みや強度があった方が良い)

6.基材を入れた洗濯ネットをダンボール本体に入れる

ネットの口がしっかり閉まっていることを確認し、

ネットの口がしっかり閉まっていることを確認し、

基材を入れた洗濯ネットをダンボール本体に入れる。

7.ふたをし、防虫ネットを被せる

ダンボールのふたをし、ふたの上から防虫ネットを被せてひもで固定する。

ダンボールのふたをし、ふたの上から防虫ネットを被せてひもで固定する。

(バスタオル等で代用可)

8.網目状の台の上に置く

網目状の台(すのこなど)の上に本体を置く。

網目状の台(すのこなど)の上に本体を置く。

(通気性の確保、ダンボールの底及び床の保護のため)

床に直接置くと通気性が悪くなるとともに、ダンボールの底の劣化が早くなるため、空気の通る台の上に乗せてください。

ダンボールコンポストの使い方

生ごみの入れ方

- 生ごみを入れる前に、基材をよく混ぜてほぐす。

- 基材に細かくした生ごみを入れ、よく混ぜる。(1日に入れられる量は200グラム~500グラム)

- 洗濯ネットの口をしっかり閉め、ふた、防虫ネットをセットする。

- 1~3を生ごみが出る度に繰り返す。

- 生ごみの投入開始から3か月~6か月経過し、生ごみを分解しにくくなったら熟成させる。

熟成の方法

生ごみを入れ始めてから3か月~6か月経過すると発酵が遅くなり、生ごみを分解されにくくなります。

分解しにくくなったと感じたら、次の手順で熟成させた後、堆肥として使用してください。

熟成には夏は1か月、冬は2か月程度かかることがあります。

畑や庭で熟成させる場合

- ダンボールコンポストへの生ごみの投入を終了し、1週間毎日かき混ぜる。

- 畑の土に穴を掘り、ダンボールコンポストの中身(基材のみ)を撒く。

- 穴の中で基材と土を混ぜ、1か月程度放置して熟成させる。熟成開始から1か月後、生ごみの形がなくなれば完成。(冬は2か月程度かかることがある)

ダンボールコンポストの中で熟成させる場合

- ダンボールコンポストへの生ごみ投入を終了し、1週間毎日かき混ぜる。

- 1週間に1回程度、500ミリリットル~1リットル程度の水を入れ、かき混ぜる。

- 生ごみの形がなくなり、水を加えても基材の温度が上昇しなければ熟成終了。(夏は1か月、冬は2か月程度かかる)

ポイント

| 生ごみは細かくする | 細かくした方が微生物が働きやすく分解が早くなる。 |

|

生ごみが出たらすぐに入れる |

虫の発生や腐敗を防ぐため、生ごみを三角コーナー等に長時間放置せず、すぐにコンポストに入れる。 |

| 毎日よくかき混ぜる |

生ごみを分解する微生物は、空気(酸素)が必要。 生ごみを入れない日も良くかき混ぜると分解が促進される。 |

| 基材はしっとりしている状態を保つ |

基材がしっとりし、握るとやわらかい塊になるくらいが理想。 乾燥しすぎると、微生物の活動が悪くなり、生ごみの分解が遅くなる。 水分が多すぎると、空気の通りが悪くなり、微生物の活動が悪くなるほか、ダンボールが傷んでしまう。 |

| 分解されにくいものを入れない |

分解されにくいものの例 貝殻、玉ねぎの皮、トウモロコシの芯、タケノコの皮、骨、草、花、塩分が多いもの(漬物など) |

| 強い臭いの発生源になるものを入れない |

臭いの発生源になり得るものの例 生魚、生肉、生卵 (タンパク質類は、一度に大量に入れると強い臭いが出る場合があります) |

ダンボールコンポストの設置場所

屋外推奨。

雨が当たらない、風通しの良い場所に置いてください。

通気性を良くするため、壁から5センチ以上離して置いてください。

ダンボールコンポストの温度

分解が順調に進むと、基材の温度が20度~40度程度まで上がります。

寒い季節は温度が上がりにくく、生ごみの分解が遅くなりがちです。

寒い季節は微生物の働きを助けるため、バスタオル等で包んで日当たりの良い場所に置くか、70度くらいのお湯を入れたペットボトルと一緒に毛布やバスタオル等で覆い保温すると微生物が活発に活動できます。

Q&A

| 温度が上がらない 生ごみが分解されない |

次のいずれかの方法を試して様子を見てください。 ・コップ1杯程度の米ぬかを入れる ・よくかき混ぜる ・使用済みてんぷら油100mL程度を入れる ※入れすぎ注意。油を入れすぎると臭いが出ます。 |

| 白カビが発生した | 白カビが発生しても問題ありません。 生ごみと一緒によく混ぜてください。 |

| うじ虫が発生してしまった |

虫が発生してもコンポストを続けることはできます。 虫を除去したい場合は、見える範囲の虫を取り除いた後、卵を死滅させるために、黒いビニール袋に基材を入れ、直射日光の下に1週間程度置いてみてください。 必ず退治できるわけではありません。 |

|

ダニのような白い粉っぽいものが発生した |

乾燥気味で温度が上がらない時に、コナダニが発生することがあります。 |

| 虫対策を教えてほしい | 虫の発生を防ぐために、次のことに注意してください。 ・隙間はしっかりふさぐ ・カバーをしっかりかける ・生ごみを三角コーナーなどに放置しない ・よく混ぜる(分解を促進し温度を上げることで虫の発生を防げる) |

| 水分が多くなりすぎてしまった | 次のいずれかの方法で調整してください。 ・基材を追加して水分を調整する。 ・ダンボールの蓋を開けて蒸発を促進する。※虫よけのために防虫ネットはしっかり被せてください。 |

| アンモニア臭がする | 一度に大量の魚やイカの内臓を入れるとアンモニア臭が出ることがあります。米ぬかや基材を追加し、よくかき混ぜて様子を見てください。 魚のアラを入れる場合は、事前にアラにお湯をかけると臭いの発生を抑えることができるそうです。 |

| 変な臭いがする | 次のいずれかの方法で様子を見てください。 ・よくかき混ぜる(空気が足りないと、悪臭が発生します) ・米ぬかや基材を追加する ・コーヒーかす(1杯~2杯分)を入れる。 ・水分が多すぎる場合、基材を入れて水分を調整する。 ・肉、魚、卵の投入を控え、米ぬかを加える。 |

| 数日家を空けるため、コンポストの世話ができない | 長期間家を空けるような場合には、雨の当たらない風通しの良い場所にコンポストを置きます。 放置後は少しずつ温度が下がり、休眠状態になります。 再開するときは、基材をよくかき混ぜてから生ごみを加え、乾燥していたら、水分や米ぬかを加えてください。 |

| なぜダンボールなのか | ダンボールは身近に手に入るほか、通気性に優れ、保温性もあるなど、生ごみを分解する微生物の生息に適した環境を整えてくれるからです。 生ごみを分解する微生物は酸素が必要なため、通気性に優れたダンボールがコンポストに適しています。 発泡スチロールなどでもできなくはないですが、通気性が良くないため、頻繁にかき混ぜて空気の通りをよくする必要があるほか、水分調整が難しくなります。 |

| 雨よけのためにダンボールをビニール袋で覆っても大丈夫か | ダンボールコンポストをビニールで覆うのはお勧めしません。 ビニールで覆うと微生物の呼吸や水分の蒸発が妨げられてしまいます。 どうしても必要な場合には雨の間だけ上にかけるようにして、普段ははずしてください。 |

| 熟成させずに使えるか | 熟成させずに植物にそのまま与えると、根を痛めてしまいます。 しかし、スペースの関係等で熟成させずに畑に入れたい場合は、植物から少し離した場所に土とよく混ぜて入れてください。 |

| すのこの代わりになるものはないか | 木や発泡スチロールの角材(4本以上)やガムテープの芯(5個以上)を本体の下に張り付けるとすのこの代わりになります。 |

| コンポストに使用した後のダンボールは何ごみか | コンポストに使用した後のダンボールは、リサイクルができないので、燃えるごみに出してください。新聞紙、洗濯ネットも燃えるごみです。 |