現在位置:トップページ > 観光・文化・スポーツ > 歴史・文化財 > 文化財の保護・活用・市史編さん > 須津古墳群整備事業 > 古墳を活かした持続可能なまちづくりin須津地区

ページID:3369

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

古墳を活かした持続可能なまちづくりin須津地区

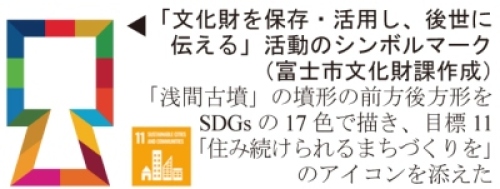

「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」の目標11は、「住み続けられるまちづくりを」です。ここでは須津地区における文化財を活用したまちづくりの取り組みについてご紹介します。

「まちづくり」と「古墳」の関係

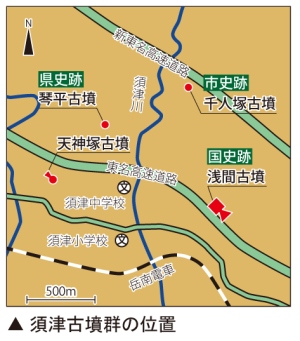

須津地区でまちづくりに活かされている文化財とは、「古墳」です。多くの文化財が所在する須津地区には、古代の墓である古墳が200基近く集中して存在しています。その「須津古墳群」には、東海地方で最大規模の前方後方墳である国指定史跡「浅間古墳」や、県指定史跡の円墳「琴平古墳」、7世紀に築かれた横穴式石室としては県東部で最大級の「千人塚古墳」など県内有数の古墳が存在します。

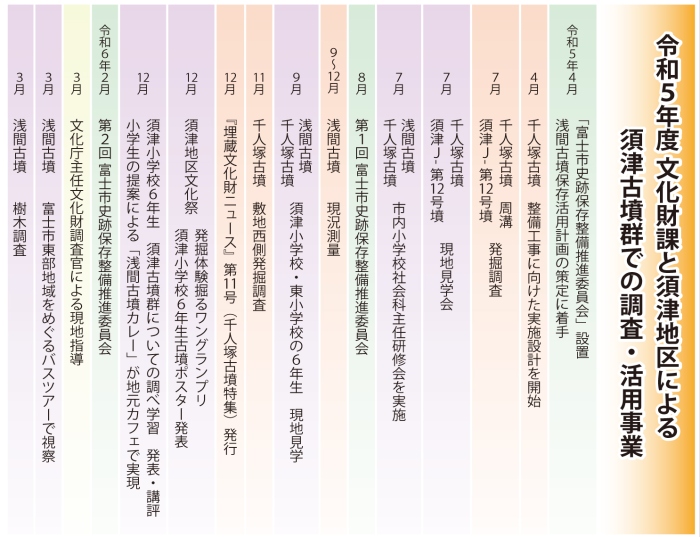

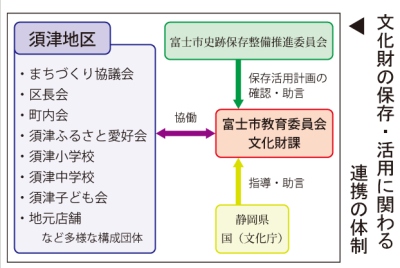

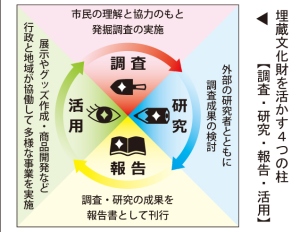

富士市教育委員会文化財課と須津地区では協働して様々な事業を実施し、「古墳」を活かした「まちづくり」を実践しています。

地区の魅力を地区全体で考える

須津地区の役員は、お揃いの「浅間古墳SDGsポロシャツ」を着て古墳のウォークラリーなどの活動を実践しています。また、須津小学校の児童は、古墳の魅力を発信する方法を授業を通じて提案し、地域内の店舗の協力を得て実現させています。古墳の樹木などを対象とした調査も、市と地区で協働して進めています。そのような活動が、自らが地域の文化・歴史を深く知り、地域の魅力を考えるきっかけになっているのです。

地域内で循環し始めた文化財を活かした活動は、「住み続けられるまちづくりを」推進することにつながり、最終的には文化財を将来にわたって確実に遺していくことにもつながっています。