ページID:43

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

静岡県第4次地震被害想定について

平成25年度に静岡県が作成した「静岡県第4次地震被害想定」について説明します。この想定は、東日本大震災を教訓に、現時点での最新の科学的知見により、最大クラスの地震・津波を想定したものです。

南海トラフ巨大地震とは

国(内閣府)に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」は、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地震の被害想定を発表しました(一次報告:平成24年3月31日 二次報告:平成24年8月29日)。

南海トラフ巨大地震は、現時点での最新の科学的知見に基づき、発生頻度は極めて低いものの(千年~数千年に1度)、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震を想定したものであり、東海地震や東南海地震、南海地震だけでなく、日向灘沖などを含んだ非常に広い震源域が連動して地震が発生した場合を想定しています。

静岡県第4次地震被害想定

被害想定の概要について

想定の目的

東日本大震災等の教訓や蓄積された科学的知見を生かし、二つのレベルの地震・津波を想定しました。

今後の地震津波対策の基礎資料として活用します。

対象とする地震・津波

- レベル1…発生頻度が比較的高く(100年~150年に一度)、発生すれば大きな被害をもたらす地震・津波

- レベル2…発生頻度は極めて低い(千年~数千年に一度)が、発生すれば甚大な被害をもたらすあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波

| 区分 | 南海トラフ(駿河トラフ)沿い | 相模トラフ沿い |

|---|---|---|

| レベル1 | 東海地震 東海・東南海地震 東海・東南海・南海地震 (マグニチュード8.0~8.7程度) |

大正型関東地震 (マグニチュード8.0程度) |

| レベル2 | 南海トラフ巨大地震(2012内閣府) (マグニチュード9.0程度) |

元禄型関東地震 (マグニチュード8.2程度) |

地震動について

特徴(レベル1・レベル2共通)

- 静岡県においては、東海地震の震源域の破壊による影響が大きく、(離れた震源域の影響は必然的に少なくなるため、)レベル1とレベル2で揺れの強さに本質的な違いは無い

- 地震発生直後、最初に強い縦揺れが起こり、続いて大きく激しい横揺れとなる

レベル別の特徴

| 区分 | 揺れ方の特徴 |

|---|---|

| レベル1 | 地盤の軟弱な地域を中心に大きな揺れが1~2分間程度続く |

| レベル2 | 東日本大震災で経験したように強弱を繰り返しながら強く大きな揺れが3~4分間(地盤が軟弱であればそれ以上)継続する可能性が高い |

震度分布図(富士市の最大震度は震度6強です!!)

- レベル1 (東海、東海・東南海、東海・東南海・南海地震)

- レベル2 (南海トラフ巨大地震:東側ケース)

富士市内の震度分布図(レベル2)や震度階級については、防災マップP1「地震」をご確認下さい。

※より詳細な震度分布図は、関連リンク「静岡県統合基盤地理情報システム」でご確認下さい。

震度分布 レベル1 (東海、東海・東南海、東海・東南海・南海地震)

震度分布 レベル2 (南海トラフ巨大地震:東側ケース)

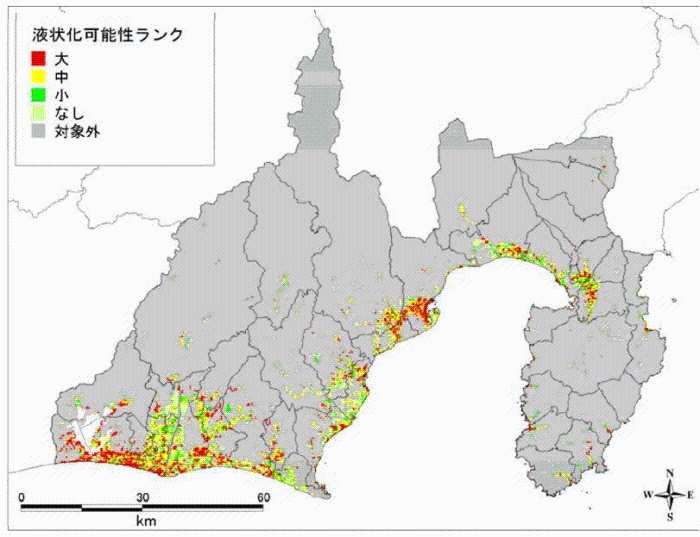

液状化現象について

液状化現象の特徴

- 細かい砂や、砂を含んだ泥質の地盤が地震の揺れにより液体状態になり強度が失われる現象

- 地表への噴砂、構造物の沈下・変形が生じる

- 沿岸や川沿いの平野部で発生しやすい

液状化可能性ランク分布図 (県内全域)

液状化ついては、防災マップP5「液状化」をご確認下さい。

※より詳細な液状化可能性ランク分布図は、関連リンク「静岡県統合基盤地理情報システム」でご確認下さい。

液状化可能性ランク分布図 (県内全域)

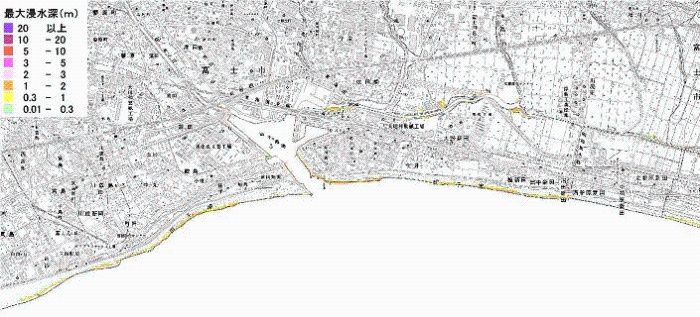

津波について

富士市に到達する津波は、高くなりにくいが、地震発生からの到達時間が非常に短い特徴があります。

津波から迅速に避難するためには、家屋の耐震化や家具固定などの家庭内対策も重要です。

津波については、関連リンク「富士市津波避難マップ」をご確認下さい。

※より詳細な津波浸水想定域は、関連リンク「静岡県統合基盤地理情報システム」でご確認下さい。

想定される津波高(メートル)

| 区分 | 平均 | 最大 |

|---|---|---|

| レベル1 | 3メートル | 3メートル |

| レベル2 | 5メートル | 6メートル |

想定される津波の到達時間(分)

| 区分 | 1メートル | 最大津波 |

|---|---|---|

| レベル1 | 3分 | 11分(津波高3メートル) |

| レベル2 | 3分 | 15分(津波高6メートル) |

レベル1(東海・東南海・南海地震)の津波浸水想定

(画像)レベル2(南海トラフ巨大地震 重ね図)の津波浸水想定

建物・人的被害などについて

南海トラフ巨大地震による人的被害や建物被害、ライフライン被害などについては、防災マップP14「大規模地震発生時の富士市の被害イメージ」をご確認下さい。