ページID:153

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

ついてますか?住宅用火災警報器!

住宅用火災警報器は家族の命や財産を守る大切な機器です。

「いざ!」という時にきちんと作動するように日頃からお手入れや点検をしましょう。また、機器本体は10年を目安に交換しましょう。

住宅用火災警報器ってなに?

火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり・・・と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。

そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、『住宅用火災警報器』です。

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

なお、無線で連動するタイプ、目や耳の不自由な方に光や振動で知らせる補助装置など付属的な機能を持った住宅用火災警報器も販売されています。

住宅用火災警報器の主な設置場所は?

住宅用火災警報器は、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)などに設置することが必要です。

また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

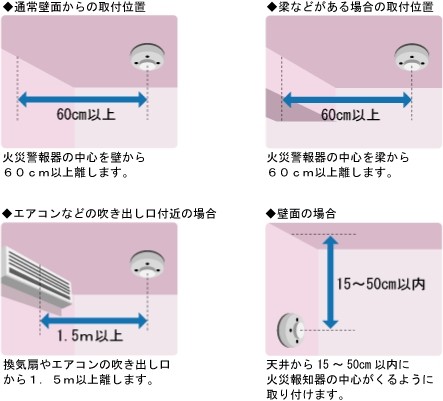

感知器設置例

感知器設置の注意点

どこで買えるの?

お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。

なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。

購入の際には、下図のような国家検定の『合格の表示』があることを確認しましょう。

色々種類があるようだけど?

<煙式(光電式)>寝室・階段室・台所など

煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。

- 感知方式:煙式

- 電源:電池

- 警報音:ブザー

- 取付位置:天井・壁

※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

<熱式(定温式)>台所・車庫など

住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。

- 感知方式:熱式

- 電源:電池

- 警報音:ブザー

- 取付位置:天井・壁

お手入れは必要なの?

住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。

「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

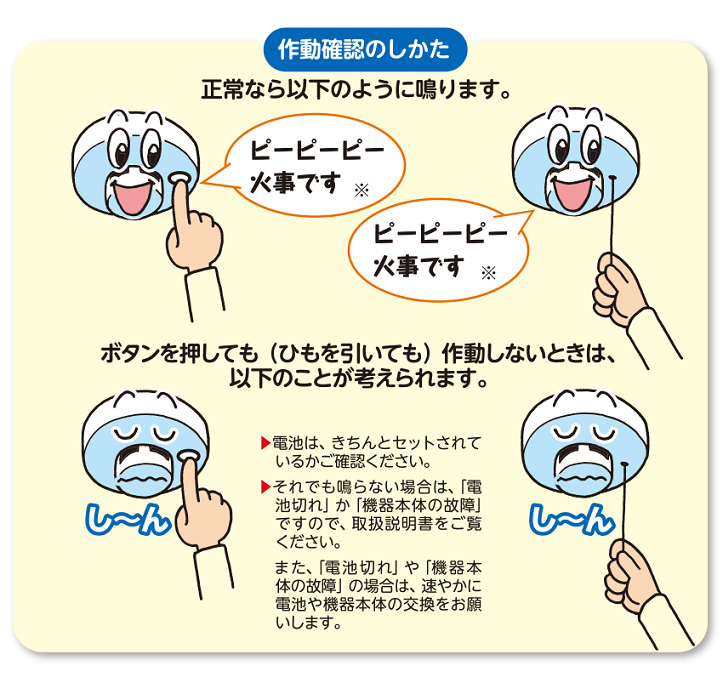

1 正常に作動するか、月1回は確認しましょう。

2 お手入れの方法

感知器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れは乾いた布でふき取りましょう。

3 交換の時期

電池切れの際は、音声で知らせてくれるものや、ピッ、ピッ・・・と短い音が一定の間隔で鳴る物があります。

新しい電池に交換して使用してください。

また、本体の寿命は、約10年です。設置後10年を目安に新しい機器に交換してください。

富士市での「住宅用火災警報器がついててよかった-!」という事例

- 〈一般住宅〉

てんぷら鍋に火を掛けたのを忘れて居間でテレビを観ていたところ、廊下に設置された住宅用火災警報器の警報音に気づき、火のついたてんぷら鍋を毛布で覆って消火した。 - 〈一般住宅〉

犬の散歩中の人が、通りがかりの家の住宅用火災警報器の警報音に気づき、2階の窓から白煙が見えたため119番通報。その家は留守で、1階台所のガスコンロに鍋が掛けられたままだった。 - 〈共同住宅〉

隣の棟のアパートの住人が白煙の出ている部屋に気づき近づいてみると、住宅用火災警報器の警報音が鳴っており、窓越しに炎のような明かりが見えたため119番通報。部屋の住人は寝ていたため火災に気づいておらず、消防隊により救出された。 - 〈店舗兼住宅〉

1階飲食店で火災発生。2階住宅で就寝中の住民は、廊下に設置されていた住宅用火災警報器の警報音に気づき、室内を確認。火の気は無かったが、煙の臭いがするため屋外階段から無事避難した。 - 〈一般住宅〉

居間で飲酒し寝込んでしまったため、たばこが座布団に落ちて出火。住宅用火災警報器が鳴ったが熟睡していて本人は目覚めず、気づいた近くの住人に助け出された。