防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報

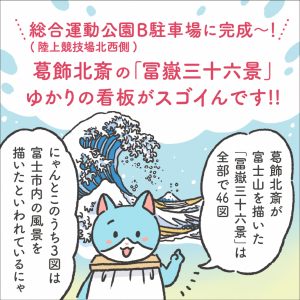

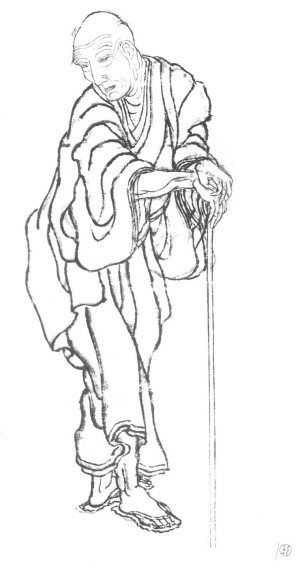

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎。今もなお世界中で根強い人気を持つ北斎の代表的作品「冨嶽三十六景」(全46図)のうち、3図が富士市の風景を描いたと言われています。

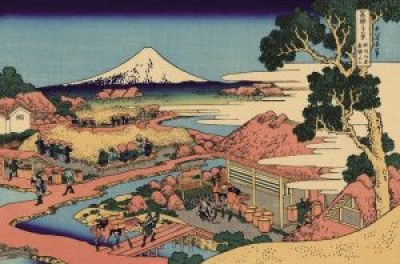

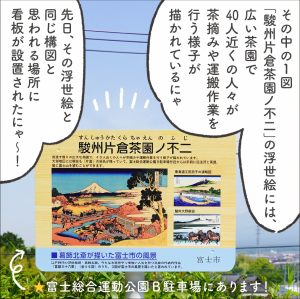

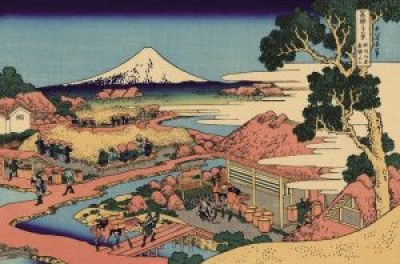

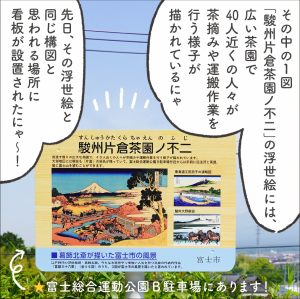

「駿州片倉茶園ノ不二」(すんしゅうかたくらちゃえんのふじ)

|

見渡す限りの広大な茶園で、40人近くの人々が茶摘みや運搬作業を行う様子が描かれています。

大淵地区には現在も「片倉」の地名が残っていて、富士総合運動公園B駐車場(陸上競技場北西側)付近からは手前に伝法沢と茶畑、奥に富士山を望むことができます。

駿州片倉茶園ノ不二

富士総合運動公園B駐車場付近からの風景

法蔵寺裏山からの風景

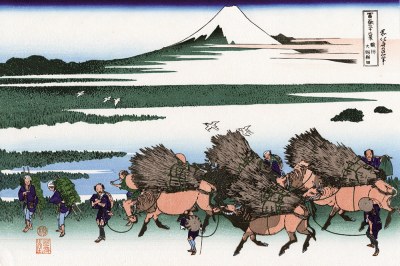

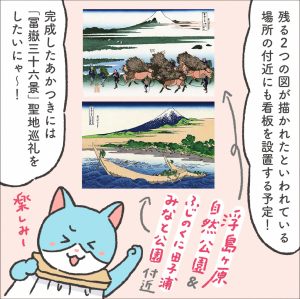

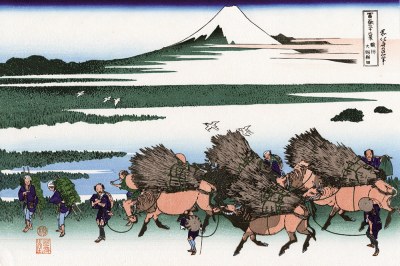

現在も富士市内に地名が残る大野新田は、その昔、葦の生い茂る沼沢地で、正面に富士を望む景勝地としても知られていました。

牛の背いっぱいに葦の束を乗せ、家路をたどる農夫の向こうに2つの浮島が浮かぶ大きな沼越しに富士山が描かれています。

駿州大野新田

浮島ヶ原自然公園からの風景

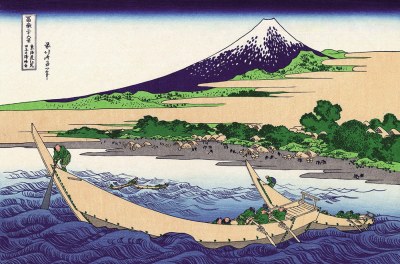

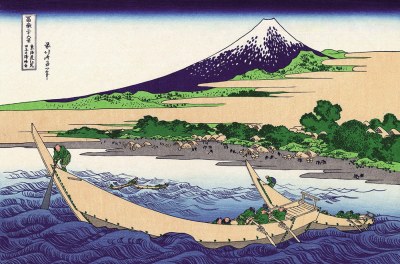

「東海道江尻田子の浦略図」(とうかいどうえじりたごのうらりゃくず)

|

手前に大きな2艘の舟と、よく見ると波間にもう2艘が描かれていて、人々がシラス漁をしているという説もあります。

また、浜では塩田で働く人々が小さく描かれています。

駿河湾の最奥に位置する田子の浦からの富士山が描かれています。

東海道江尻田子の浦略図

ふじのくに田子の浦みなと公園からの風景

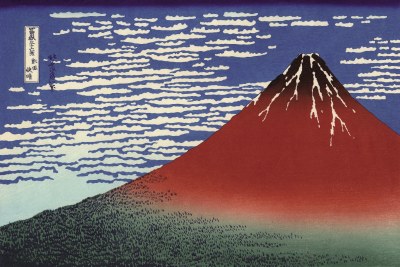

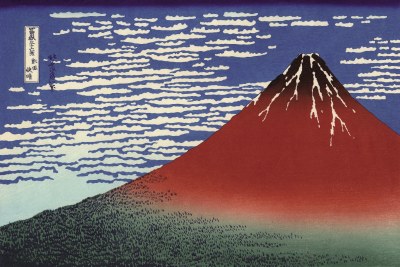

「凱風快晴」(がいふうかいせい)も富士市から見た富士山!?

|

「冨嶽三十六景」のほとんどの作品には、それぞれ作品名に地名が含まれていて、どの場所から見た富士山を描いたか推測できます。

しかし、地名が含まれていない作品が何枚かあり、どこから見た富士山を描いたのか、いまだ謎のままになっています。

そのうちの1枚が「凱風快晴」(通称:赤富士)です。「凱風快晴」は、「神奈川沖浪裏」「山下白雨」と並び、「冨嶽三十六景」の中でも代表的な作品です。

諸説ありますが、近年の研究では、雪の積もり方や日の当たり方、稜線の形などから、富士市から見た富士山を描いたという説が出ています。

凱風快晴

富士市役所から見た富士山

市では、3図が描かれたと言われている場所付近に、PR説明看板を順次設置していきます。

| 題名 |

設置場所 |

設置日 |

| 駿州片倉茶園ノ不二 |

富士総合運動公園B駐車場

(陸上競技場北西側) |

令和5年5月25日 |

| 駿州大野新田 |

浮島ヶ原自然公園 |

令和6年4月12日 |

| 東海道江尻田子の浦略図 |

田子の浦港漁協食堂入口 |

令和7年4月11日 |

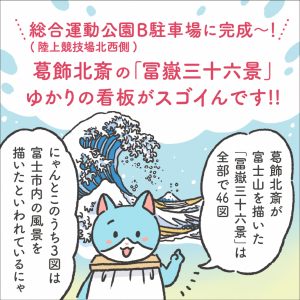

シティプロモーションキャラクター「さもにゃん」が漫画で紹介!

(富士市公式Instagram「ふじぐらむ」令和5年7月投稿)

1

2

3

4

5

シティプロモーショントラックが富士市の魅力を全国へ発信中

|

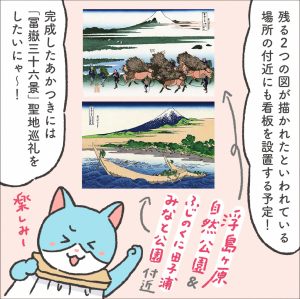

シティプロモーショントラックの右側面は各社共通で、令和元年度からは葛飾北斎の「冨嶽三十六景」のうち、富士市の風景を描いたといわれている3枚の作品を並べてプリントし、富士市の魅力として全国を走行し、PRしています。

シティプロモーショントラックの右側面は各社共通で、令和元年度からは葛飾北斎の「冨嶽三十六景」のうち、富士市の風景を描いたといわれている3枚の作品を並べてプリントし、富士市の魅力として全国を走行し、PRしています。

トラックが富士市の魅力を全国に発信!

トラックが富士市の魅力を全国に発信!

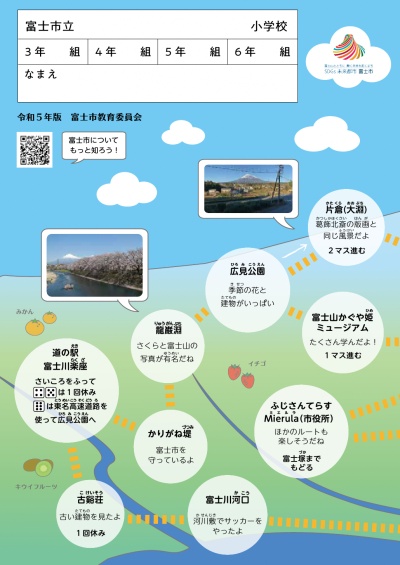

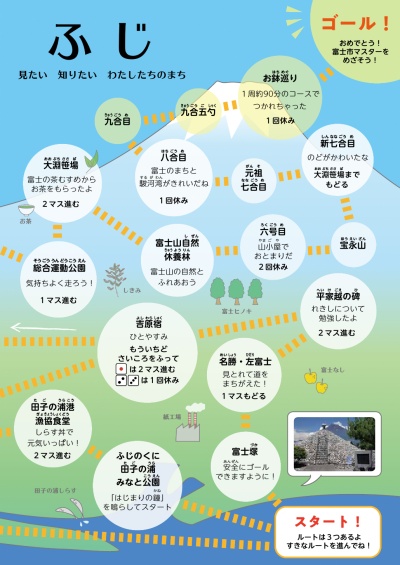

富士市では、葛飾北斎が描いた富士市の風景を、小学校社会科副読本「ふじ」【令和5年度版】(発行:富士市教育委員会)にも掲載し、紹介しています。

・(表紙・背表紙)富士市マスターをめざそう!すごろくの1コマ

・(129ページ)7富士山(1)富士山博士になりたいね -どれだけ知ってる?みんなの富士山-

日本が誇る世界の巨匠?葛飾北斎に描かれたまち 富士市?

「今日は富士山が見えたね」「今日は姿が見えないね」これは富士市民が日常的に交わす挨拶言葉です。富士山は私達をすぐそばで見守り四季折々に様々な姿を見せてくれます。春は残雪の美しい姿、夏は登山者の明かりをまとった姿、秋は夕日に赤く染まった姿、冬はふもと近くまで雪におおわれた姿。このような雄大で美しい姿から富士山は多くの人に愛され、そして数多くの歌や詩、絵画など様々な作品が生まれました。

「今日は富士山が見えたね」「今日は姿が見えないね」これは富士市民が日常的に交わす挨拶言葉です。富士山は私達をすぐそばで見守り四季折々に様々な姿を見せてくれます。春は残雪の美しい姿、夏は登山者の明かりをまとった姿、秋は夕日に赤く染まった姿、冬はふもと近くまで雪におおわれた姿。このような雄大で美しい姿から富士山は多くの人に愛され、そして数多くの歌や詩、絵画など様々な作品が生まれました。

江戸時代に生きた葛飾北斎もその一人です。代表作である「冨獄三十六景」は多くの人を魅了し、36枚から10枚を追加で描き、全46枚で富士山の様々な表情を表現しています。

葛飾北斎は、1997年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に選ばれた唯一の日本人です。この100人には、エジソン、ガリレオ、コロンブスをはじめ、名だたる著名人が選ばれています。このことからも、北斎がいかに世界的に知られていたかが分かります。

葛飾北斎は、1997年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に選ばれた唯一の日本人です。この100人には、エジソン、ガリレオ、コロンブスをはじめ、名だたる著名人が選ばれています。このことからも、北斎がいかに世界的に知られていたかが分かります。

さて、話を冨獄三十六景に戻します。この「冨獄三十六景」には、現在の富士市から見た富士山を描いたと言われている浮世絵が3枚存在します。それが(1)駿州大野新田(2)東海道江尻田子の浦略図(3)駿州片倉茶園ノ不二です。その中の一枚である駿州片倉茶園ノ不二は、長らく静岡県清水町から見た風景だと言われていました。

しかし、富士市大淵地域の方々から「大淵の片倉って、北斎の描いた“駿州片倉茶園の不二”の風景に似ていませんか?」という話が沸き上がり、これをきっかけにこの作品が富士市から描いたものかどうかを検証するとともに、富士市と北斎の関連について多くの方に知ってもらうため、地域住民を主体とした『富士市に残る北斎の足跡を辿る会』が発足しました。

この会では、専門家との意見交換に加え、北斎が見た風景を眺めながらのお茶会や写生会、音楽会、ノンフィクション作家で「知られざる北斎」の著者、神山典士さんによる講演会等、様々な活動が行われました。

こうした活動を通じて、「私たちが暮らす富士市に世界的に名高い北斎が訪れたのかもしれない」という心が踊る高揚感とロマンを胸に抱きながら地道な努力を続ける中で、批判的な言葉を投げかける人もいました。

駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれたと仮定すると、図中に流れる川は伝法沢と推測されます。しかし、現在は水が流れていないという点や江戸時代の富士市ではお茶の栽培が盛んではなかった点から、この図は富士市ではなく清水町から描いたものだと強く主張する声もありました。何度も心が折れてしまいそうになりながらも、駿州片倉茶園ノ不二は、富士市から描いた図であると信じ、多くの方の協力を得ながら検証を続けてきましたので、前述の指摘事項の2点について、検証の結果を記します。

駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれたと仮定すると、図中に流れる川は伝法沢と推測されます。しかし、現在は水が流れていないという点や江戸時代の富士市ではお茶の栽培が盛んではなかった点から、この図は富士市ではなく清水町から描いたものだと強く主張する声もありました。何度も心が折れてしまいそうになりながらも、駿州片倉茶園ノ不二は、富士市から描いた図であると信じ、多くの方の協力を得ながら検証を続けてきましたので、前述の指摘事項の2点について、検証の結果を記します。

<(1)伝法沢に水がない点>

昭和53年の治水対策で富士市大淵片倉町に治水ダムが建設された結果、水源が失われたことが判明しました。

<(2)江戸時代に富士市では茶の栽培が盛んではない>

在来茶の起源を探るという研究のため、静岡大学農学部と県の茶業試験場が協力して、富士市大淵片倉町の茶畑で栽培されている茶葉のDNA検査を実施しました。その結果、日本古来の茶である在来茶であることが判明し、江戸時代にこの地域で茶畑が広がっていたことが証明されました。

地道な活動が実を結び、現在では様々な書籍に駿州片倉茶園ノ不二が静岡県富士市から描かれたと言われていると記載されるようになりました。また、教育現場では、小学校の社会科の授業で使用される教科書の副読本「ふじ」に北斎が描いた場所が紹介されるようになり、創業70年を迎える老舗菓子メーカーでは、富士市から描かれたとされる3図を包装紙として採用し、PR活動に協力してくれました。さらに、北斎が描いた風景を後世に残したいという思いから、静岡大学の学生の皆さんが茶畑の維持管理を手伝いに来てくれるようになりました。

これらの活動は、駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれているのではないかという疑問と期待から始まりましたが、仲間と共に苦難を乗り越える中で、駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれていると胸を張って言えるようになっただけでなく、大きな宝物を得ることができたのではないかと感じています。

活動を通じて出会った人たちは、皆、富士市を心から愛する人ばかりでした。北斎が生きた時代においても故郷を愛し、富士市を愛してやまなかった人たちが多かったのだと思います。だからこそ北斎もこの地に魅力を感じ富士市からの富士山を描いたのではないでしょうか。

北斎に教えてもらった「本当の意味での地域の宝」を守り、江戸時代の人々の暮らしに思いをはせ、訪れた人たちが心安らぐひと時を過ごすことができるまちにしていきたいと思います。

シティプロモーション課(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2958

ファクス:0545-51-1456

メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所へのアクセス

市役所へのアクセス

開庁時間

開庁時間

Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.

シティプロモーショントラックの右側面は各社共通で、令和元年度からは葛飾北斎の「冨嶽三十六景」のうち、富士市の風景を描いたといわれている3枚の作品を並べてプリントし、富士市の魅力として全国を走行し、PRしています。

シティプロモーショントラックの右側面は各社共通で、令和元年度からは葛飾北斎の「冨嶽三十六景」のうち、富士市の風景を描いたといわれている3枚の作品を並べてプリントし、富士市の魅力として全国を走行し、PRしています。

「今日は富士山が見えたね」「今日は姿が見えないね」これは富士市民が日常的に交わす挨拶言葉です。富士山は私達をすぐそばで見守り四季折々に様々な姿を見せてくれます。春は残雪の美しい姿、夏は登山者の明かりをまとった姿、秋は夕日に赤く染まった姿、冬はふもと近くまで雪におおわれた姿。このような雄大で美しい姿から富士山は多くの人に愛され、そして数多くの歌や詩、絵画など様々な作品が生まれました。

「今日は富士山が見えたね」「今日は姿が見えないね」これは富士市民が日常的に交わす挨拶言葉です。富士山は私達をすぐそばで見守り四季折々に様々な姿を見せてくれます。春は残雪の美しい姿、夏は登山者の明かりをまとった姿、秋は夕日に赤く染まった姿、冬はふもと近くまで雪におおわれた姿。このような雄大で美しい姿から富士山は多くの人に愛され、そして数多くの歌や詩、絵画など様々な作品が生まれました。 葛飾北斎は、1997年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に選ばれた唯一の日本人です。この100人には、エジソン、ガリレオ、コロンブスをはじめ、名だたる著名人が選ばれています。このことからも、北斎がいかに世界的に知られていたかが分かります。

葛飾北斎は、1997年にアメリカの雑誌『ライフ』が企画した「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」に選ばれた唯一の日本人です。この100人には、エジソン、ガリレオ、コロンブスをはじめ、名だたる著名人が選ばれています。このことからも、北斎がいかに世界的に知られていたかが分かります。 駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれたと仮定すると、図中に流れる川は伝法沢と推測されます。しかし、現在は水が流れていないという点や江戸時代の富士市ではお茶の栽培が盛んではなかった点から、この図は富士市ではなく清水町から描いたものだと強く主張する声もありました。何度も心が折れてしまいそうになりながらも、駿州片倉茶園ノ不二は、富士市から描いた図であると信じ、多くの方の協力を得ながら検証を続けてきましたので、前述の指摘事項の2点について、検証の結果を記します。

駿州片倉茶園ノ不二が富士市から描かれたと仮定すると、図中に流れる川は伝法沢と推測されます。しかし、現在は水が流れていないという点や江戸時代の富士市ではお茶の栽培が盛んではなかった点から、この図は富士市ではなく清水町から描いたものだと強く主張する声もありました。何度も心が折れてしまいそうになりながらも、駿州片倉茶園ノ不二は、富士市から描いた図であると信じ、多くの方の協力を得ながら検証を続けてきましたので、前述の指摘事項の2点について、検証の結果を記します。