防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報

先日、1年生に安全な登下校ができるように、交通安全教室が行われました。自分の目で確認することの大切さを教えていただきました。

入学したての1年生が、初めて給食を食べました。今日のメニューはカレーでした。とってもおいしかったです。

入学したての1年生は、少しの間集団で下校します。事故に合わないように、安全に登下校してほしいです。

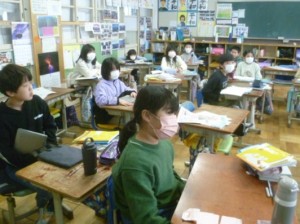

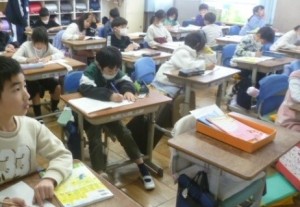

4月8日、令和7年度の学校が動き始めました。教室には先生方の思いが詰まっていました。

2年生以上の代表が集まり、来年度の児童会目標について真剣にはなしあいを行いました。自分たちで田子浦小学校をよくしていこうという思いがあふれていました。

卒業を控えた6年生が、校舎への感謝の気持ちを込めて、校内のクリーン作戦を行ってくれました。いろいろなところがとってもきれいになりました。

全校児童が体育館に集まり、もうすぐ卒業する6年生に心を込めた卒業を祝う会を行いました。「ありがとう」「おめでとう」の気持ちがあふれた時間になりました。

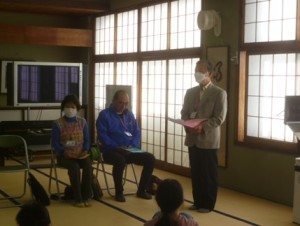

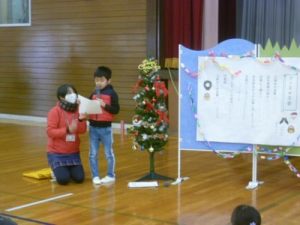

日頃、田子浦小学校を支えていただいている地域の方をお招きして、感謝の気持ちを伝える会を行いました。それぞれの会の代表の方に来ていただき、感謝の手紙を渡しました

本校の職員駐車場脇にある梅がきれいに咲き始めました。また、委員会の子供たちや地域のふれあい協力員のみなさんが手入れをしてくださっている、花壇もきれいに咲いています。

2月13日の昼休みに、保健委員委員会のイベントが行われました。気持ちをリラックスすさせるような取り組みやコーナーを行ってくれました。

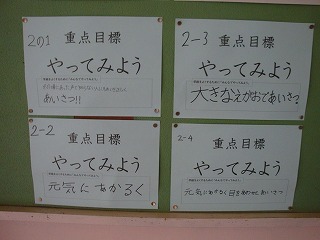

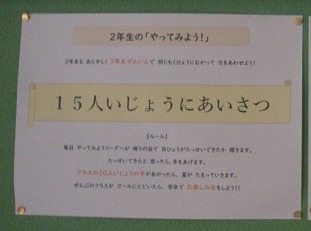

学校だよりにも書きましたが、重点目標「やってみよう」に向けて、それぞれのクラスや学年で取り組んでいますが、2年生が学年で取り組んでいる掲示物を紹介します。

富士市で活躍する茶レンジャーのみなさんが学校に来てくれました。自分たちで入れたお茶、入れ方を教えていただいて入れたお茶の飲み比べをしていました。子供たちは、教えていただいた方が「おいしい」と言って飲んでいました。

令和7年度に入学する子供たちの体験入学が行われました。1年生がいろいろなお店を開いて、学校がどんなところか説明していました。新1年生も本校の1年生も楽しそうに活動していました。

ワールドギネス委員会が主催したイベントが体育館で行われました。5人1組になり、ピンポン玉を運ぶリレーでした。低学年はお玉のような道具で、高学年は、卓球のラケットのような形の道具で運びました。6年生の部には、教員も誘われて出場しました。

子供たちには予告なしの避難訓練を行いました。事前指導のとおり、静かに安全に非難することができました。自分の身は自分で守るという気持ちが育ってくることを願っています。

今日は、朝から小中連携の挨拶運動が行われました。あいさつの輪が広まってくれるといいなと感じました。また、5年生が近くの幼稚園にお邪魔して学校紹介をしたり、一緒に遊んだりして、楽しい時間を過ごすことができました。

まちづくり協議会の方を中心に、中学生も参加して挨拶運動を行っていただきました。サンタやトナカイやピカチュウも登場し、子供たちも笑顔で挨拶していました。

11月22日に、2年生が味噌づくりを行いました。地域のお味噌屋さんに教えていただきながら楽しそうに活動していました。

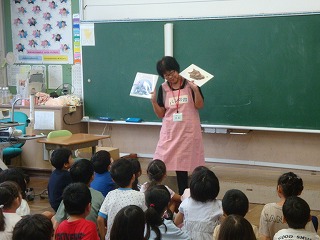

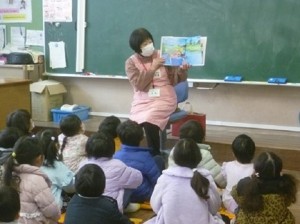

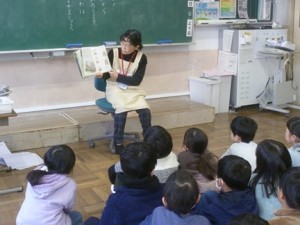

パンの笛のみなさんが、読み聞かせに来てくださいました。今日は、高学年の子供たちに読んでくださいました。子供たちも静かに聞いていまいた。

本当を会場校にして、富士地区教育研究集会が行われました。5年生の外国語、1年生の算数の授業を公開し富士地区の先生方に見ていただきました。

パンの笛の皆様による絵本の読み聞かせがありました。本日は低学年の子供たち向けでした。しっかり挨拶し、よく聞いている子供たちの姿も見られました。

朝、小中合同挨拶運動がありました。今日は、3・4年生からボランティアを募集して行われました。挨拶の輪が広がっていくといいですね。

9月26日に、1年生が動物ふれあい教室を行いました。おそるおそる餌を食べさせる1年生はとてもかわいかったです。

5年生が、地元田子の浦漁業協同組合の見学に出掛けました。冷凍庫に入れていただいたり、「田子の浦しらす」の漁の方法などを漁協の方に説明してもらたりしました。「一日にどれくらいとれますか?」や「どんな食べ方が一番おいしいですか?」などの質問も出て、地元の名産品について真剣に学習していました。

小学校中学校の子供たちが合同で挨拶運動を行いました。今回、小学生は高学年のボランティアを募集しました。たくさんの子供が並んで挨拶を投げ掛けていました。

5年生が、地域の方、JAの方の協力をいただき、稲刈りを行いました。

子供たちが植えた苗は大きく育っていました。

刈り方を教わりながら上手に刈っていました。

6年生を対象に、共立蒲原病院副院長先生をお迎えし、薬学講座を開催しました。主にタバコとアルコールの害についてのお話でした。

金魚を使った実験ですが、タバコのニコンにすぐ反応する金魚に驚きを隠せない子供たちでした。タバコは、吸っていない周りの人にも影響があるという話に真剣に耳を傾けている6年生でした。

まだまだ暑い日が続いていますが、夏休み明けの学校が始まりました。台風が心配な日々ですが、子供たちは元気いっぱいです。

夏休み前の最終日、本校正門で、田子浦中学校の生徒と本校の児童での合同あいさつ運動が行われました。正門前に大きな挨拶がとびかっていました。楽しい夏休みになることを祈っています。

富士警察署の方をお招きして、低学年高学年に分けて「防犯教室」を開催しました。「いかのおすし」という合言葉も教えていただきました。

6年生に対して、租税教室が行われました。外部の講師の方をお招きして、税金の大切さなどのお話を聞くことができました。

JAの皆様、地域の皆様のお力をお借りして、田植えを行うことができました。大きく育ってほしいです。

雨のすき間に、新体力テストを行うことができました。

4月に、田子浦小学校に入学した1年生の仲間入りの会が行われました。上級生の楽しいクイズもありました。

富士警察署、地域の皆様に協力していただき、4年生の自転車教室を行いました。安全に乗れるようになってほしいです。

4月23日に、1年生交通安全教室が行われました。

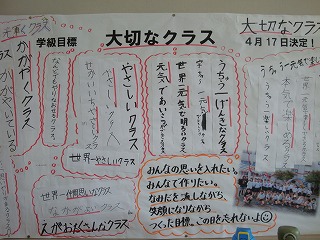

令和6年度の学校が動き始めました。ある学級では、クラスの目標について話し合った足跡がありました。

3月19日(火)に、第145回卒業証書授与式を行いました。小学校生活で最も大切な儀式を、一人の欠席者もなく、6年生全員でこの日を迎えることができました。

コロナ禍で過ごした子供たちでしたが、学びと絆を紡ぎ、心も体も大きく成長しました。

「別れの言葉」では、6年間を振り返り、多くの方への感謝の気持ちをしっかりと伝えることが出しました。

卒業生の皆さんのこれからのなお一層の活躍を、職員一同心より祈っております。

本日で令和5年度の全ての教育活動が終了します。子供たちは、自らを高め、そして、友達と力を合わせて学習してきました。

今日の修了式では、1年生と5年生の代表の児童が、1年間の振り返りの話をしました。

1年生の児童は、他県から田子浦小学校に入学してきたので、新しい友達ができるか心配でした。しかし、自分から「あそぼう。」と声を掛けたらどんどん友達が増え、今では楽しい時間を過ごしていることや、授業では、自分の思いを書く作文の勉強を頑張ったこと、生活科の「一日動物村」の体験を話してくれました。

その他にも、学校がきれいになるように隅々まで掃除を頑張ったことも話してくれました。

最後に、1年間はとても早かったけど、楽しいことがいっぱいありました。2年生になったら、1年生にいろいろなことを優しく教えてあげたいという思いを伝えていました。

5年生の児童の頑張ったことは、3つありました。

1つ目は、授業です。5年生になり学習内容もレベルアップしたので、先生や友達に聞いたり、タブレットで調べたりしました。

2つ目は、行事です。「みどりの学校」を通して、友達の大切さ、協力することの大切さを学ぶことができました。

3つ目は、委員会です。「6年生の卒業を祝う会」に向け、5年生が中心になって、感謝の気持ちを届けるため、休み時間もほとんどないくらいに活動しました。

4月からは、私たちが6年生です。田子浦小学校がもっともっと明るく楽しい日本一の学校になるよう、来年度も「自分から」いろいろなことに挑戦していきたいです。と話してくれました。

本校の全ての子供たちのこの1年間の頑張りに拍手を送ります。

1年間、学校を支えてくださった保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

3月19日 4年生 社会「国際交流のさかんなまちづくり」

|

富士市は、アメリカのオーシャンサイド市と姉妹都市、中国の嘉興市と友好都市のつながりを持っています。

子供たちは、資料を基に、国際交流について学んでいます。

3月19日 2年生 国語「漢字の広場 ? 同じ読み方の漢字 ? 」

|

漢字には、同じ読み方をするものが多くあります。

「ぼくの学こうの近くには、こう園とこう番とこう場があります。」

子供たちは、

「同じ読み方でも、漢字が違うね。」

と気付き、同じ読み方をする他の漢字を見付けていました。

この単元の目標は、「歌声と 楽器の 音を 合わせて 演奏しよう」です。

子供たちは、写真でも分かると思いますが、一人一人メロディオンの練習に、集中して取り組んでいます。

この教材では、漢字の由来、特徴について学習しました。

漢字は、今から3000年以上前に、中国から伝わったものです。この日は、(1)象形文字、(2)指示文字、(3)会意文字、(4)形声文字について学習しました。

子供たちは、体育の授業が大好きです。

この日は、体育館でとび箱あそびをしました。助走、踏み切り、手をつく位置に気を付けて、繰り返し挑戦していました。みんな頑張ってとび箱あそびに取り組んでいました。

6年生の卒業式も5日後となりました。

別れの言葉や歌も、心を込めて気持ちを表しています。

今日の朝、今年度最後の「小中合同あいさつ運動」を行いました。

今年度は、生徒会、児童会が中心となり、「あいさつの花を地域に咲かせたい」という思いをもち1年間を通して合同であいさつ運動を進めてきました。

あいさつは、人の心と心を結ぶとても大切なものです。これからも、田子浦地区にあいさつの花を咲かし続けるようあいさつ運動を取り組んでいきます。

子供たちは、主語と述語や修飾語との関係を理解して、文の組み立てを捉えています。

この単元の学習では、「様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、話や文章の中で使うとともに、言葉には性質や役割による語句のまとまりがあることを理解し、語彙を豊かにしながら学習を進めています。

1年生の国語の学習では、身近なことを表す語句の量を増し、話や文章の中で使うとともに、言葉には意味による語句のまとまりがあることに気付き、語彙を豊かにしています。

この日の学習では、主語と述語の関係に気をつけながらいろいろな文を作ることを課題とし、「だれ(なに)がどうしています」の文型に当てはめながら文を作りました。

「今の子供たちは、体力が落ちている。と言われていますが、本当にそうなのだろうか。」

この日の課題を解決するために、15年前の6年生と今の6年生の反復横跳びやソフトボール投げの記録から、どんな視点で比べたらよいか話し合い、考えました。

3月8日 6年生「卒業プロジェクト ? 田子小クリーン大作戦(2) ? 」

|

本校の児童会スローガンの中に「そうじは黙働」というものがあり、日頃より、清掃活動は黙働でしっかり行っています。

この日は、高い場所を意識して掃除したり、いつも以上に隅々まできれいに掃除したりしていました。

3月8日 6年生「卒業プロジェクト ? 田子小クリーン大作戦(1) ? 」

|

6年生の子供たちは、6年間過ごした学校に感謝の気持ちをあらわそうという思いで、「田子小クリーン大作戦」を計画し、いろいろな場所に分かれて、清掃活動をしました。

これまで、学校のリーダーとして活躍してきた6年生から5年生へと委員会も引き継がれました。

6年生からは、

「これからは、5年生の皆さんが学校のリーダーとなります。皆さんで協力し、より良い田子浦小学校を築いてください。」

という言葉がありました。この言葉を受け、5年生からは、

「6年生の皆さんを見習い、少しでも追いつくように頑張ります。」

という返事がありました。

本校は、今年で145年を迎えています。素晴らしい伝統が引き継がれていることを感じています。

3月6日 「卒業を祝う会(10) ? 6年生からのお礼 ? 」

|

下級生からの心のこもった出し物の贈り物を受けた6年生からは、「劇」「お礼の言葉」「旅立ちの日に」の合奏を通して感謝の気持ちを表していました。

3月6日 「卒業を祝う会(9) ? CMとお祝いの歌 ? 」

|

6年生の卒業を祝う気持ちのCMを作成して伝えたり、「タイムリミット ? 卒業まで ? 」と題して、FUNKY MONKEY BABYSさんの「あとひとつ」の替え歌を全校で歌ったりして、感謝の気持ちを伝えました。

6年生の子供たちは、これまでの学校生活が走馬灯のように思い出され、目から大粒の涙を流していました。

3月5日 「卒業を祝う会(8) ? 5年生の出し物 ? 」

|

出し物の最後は、5年生の子供たちからの「田子小クイズ」と「劇」でした。

クイズでは、6年生と一緒に過ごした生活から問題を作ったり、リコーダー演奏で問題を出したり、工夫されたクイズでした。また、一緒に行った組体操で感謝の言葉を伝える演出もあり、大変楽しかったです。

最後にビリーブのリコーダー演奏が始まると、自然と歌い始め温かい雰囲気に包まれました。

3月5日 「卒業を祝う会(7) ? 1年生の出し物 ? 」

|

15分間の休憩をはさんで、1年生の子供たちが、「劇」「歌と呼び掛け」で感謝の気持ちを表しました。

1年生の子供たちにとって、入学した時からいつも支えてもらった6年生とのお別れですので、今までの感謝の気持ちをしっかりと伝える出し物でした。

最後の「だいすき」の言葉のように、1年生の子供たちは、大好きな6年生のお兄さん、お姉さんとのお別れが本当に寂しいようでした。

3月1日 「卒業を祝う会(6) ? 2年生の出し物 ? 」

|

2年生の子供たちは、「劇」と「ダンス『やってみよう』」で、感謝の気持ちを表しました。

「ダンス『やってもよう』」では、体育館中に拍手が鳴り響き、一体感になるダンスとなりました。

3月1日 「卒業を祝う会(5) ? 3年生の出し物 ? 」

|

3年生の子供たちは、「感謝の言葉」「歌、ダンス、劇」で感謝の気持ちを伝えました。

ダンスでは、6年生がスポーツ大会の時に踊った「magic」の曲を使って、ダンスをしました。

子供たちは、「道具の変化によって人々の暮らしは、どのように変わってきたのだろう」という課題に向けて、グループで話し合いを行い、進んで発表しています。

2月29日 4年生 社会「国際交流のさかんなまちづくり」

|

4年生の子供たちは、静岡県には、外国と姉妹都市、友好都市の約束をして、交流を深めたり、外国の人と仲良く助け合ったりして暮らしている市や町があることを学んでいます。

2月28日 「卒業を祝う会(4) ? 4年生の出し物 ? 」

|

4年生の子供たちが、最初に出し物を行いました。

4年生の出し物は、「劇と歌」「ダンス」「市の群読」です。歌は、「大人ブルー」の歌詞を感謝の気持ちを込めた「卒業ブルー」に変えて伝えて大いに盛り上がりました。

市の群読では、6年生が頑張ってくれた内容を詩にして伝えました。

2月28日 「卒業を祝う会(3) ? オープニングのミニ劇場 ? 」

|

2月27日 「卒業を祝う会(2) ? アーチをくぐり6年生の入場 ? 」

|

卒業を祝う会の第1部は、3・4時間目に行いました。

10時20分に大きな拍手の中、下級生が持つアーチをくぐって6年生が入場してきました。

体調を崩し、本日欠席の6年生もいましたのでICT機器を活用し、自宅でも「卒業を祝う会」を見ることができるようにしてスタートしました。

2月27日 「卒業を祝う会(1) ? 心を込めて作った掲示物 ? 」

|

1年間、学校のリーダーとし活躍してきてくれた6年生も3週間後には卒業の日を迎えます。

今日は、下級生がこれまでの感謝の気持ちを表そうということで、5年生が中心となり祝う会を開催しました。

教室前の廊下や体育館前の通路や体育館には、下級生が心を込めて作成した掲示物できれいに飾られています。

2月26日 6年生 家庭科「2年間の学習をふり返って(2)」

|

今回の調理実習の予算は、1人100円です。グループでつくるものを考え、協力して調理しました。

卒業を前にして、また1つ素敵な思い出ができました。

2月26日 6年生 家庭科「2年間の学習をふり返って(1)」

|

家庭科の目標の1つに「生活をより良くしようと工夫する実践的な態度」を養うことが挙げられています。

6年生の子供たちは、コロナ禍の中での学習でしたので、いろいろと制限のある中での家庭科の学習でした。潤いのある生活の1つとして、グループの友達と献立を考え調理実習を行いました。

明日の2月23日は、富士山の日です。左の写真は、本校の北校舎屋上から1月に取った写真です。中央の写真は、スポーツ大会の時の1年生の玉入れの写真です。

本校の学区には、日本一深い駿河湾があり、そして、日本一高い富士山を仰ぐことができる素晴らしい環境の中にあります。

富士山に見守られた環境の中で、子供たちが大きく成長するように、職員一同、子供たちをしっかりと支えていきます。

本日、ロングの昼休みを利用して、1年生の子供たちは、「給食かるた大会」を和室で行いました。

この「給食かるた大会」は、給食委員会の子供たちが作った本校のオリジナルのかるたを使いました。

1年生の子供たちは、給食に関する読み札を聞いた後、一斉に取り札を取り楽しい時間を過ごしていました。他に日には、違う学年の子供たちも「給食かるた大会」をして、オリジナルのかるたに親しんでいました。

昨日の午後7時より、今年度最後のPTA役員会を開催しました。

今回は、今年度最後となるので、これまでの連絡事項と協議事項の他に、来年度の総会資料、役員名簿の確認、仕事の引継ぎ等を行いました。

また、今年度末をもって役員を退任される方のあいさつもありました。

今年度末をもちまして退任される皆様、本校のPTA活動を支えてくださり、本当にありがとうございました。

また、来年度2年目となる役員の皆様、そして、来年度より新たに役員になられる皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

本日の朝、毎月行われている「小中合同あいさつ運動」を行いました。中学の生徒会役員が小学校まで来てくれ、一緒にあいさつ運動を行っています。

気持ちのよいあいさつが飛び交う素敵な朝となりました。

この日の学習は、漢字の組み合わせについて考えました。

子供たちは、漢字が、へんやつくりなどから構成されていることについて理解しました。その他に「かんむり」「あし」「たれ」「にょう」「かまえ」などと呼ぶものがあることを学びました。

本日、第4回の学校運営協議会を開催しました。今回の協議会は、令和6年度の田子浦小学校の「学校経営方針」を伝え、委員の皆様に承認していただく大切な会議でした。

話し合いでは、最初に令和5年度の本校の教育活動の様子をプレゼンでまとめたものを見ていただきました。次に、保護者の皆様から頂いた学校評価を基に成果と課題を伝えた後、その成果をさらに伸ばし、課題を改善していく内容について話し合い、令和6年度の「学校経営方針」を承認していただきました。

今よりもさらに良い、田子浦小学校を築いて行きたいと思っております。保護者の皆様、地域の皆様、これからもよろしくお願いいたします。

子供たちは、地域の多くの方々に見守られて安全に、そして、充実して学校生活を送ることができています。

今日は、9つのボランティア(1 授業の見守り、2 環境整備活動、3 登下校の安全見守り、4 授業の学習支援、5 休み時間における運動場の見守り、6 稲作の学習、7 読み聞かせ「パンの笛」、8 防災指導員、9 交通指導員)の代表の方にお越しいただき、生活安全委員会が中心となり「地域の方々に感謝する会」を行いました。

代表の児童が、お礼の言葉を伝え、それぞれのボランティアの方に感謝のお手紙を渡しました。

1年生の国語の学習では、身近なことを表す語句の量を増し、話や文章の中で使うとともに、言葉には意味による語句のまとまりがあることに気付き、語彙を豊かにしています。

この日の学習では、主語と述語の関係に気をつけながらいろいろな文を作ることを課題とし、「だれ(なに)がどうしています。」の文型に当てはめながら文を作りました。

日本語には、和語・漢語・外来語があることを知り、和語・漢語・外来語の由来とその言葉の特質を理解し、それぞれから受ける印象のちがいについて考え、話し合いました。

2月16日 1年生 算数「20より大きな数を数えよう」

|

この単元の学習では、100までの数の読み方、書き方、数の大小、順序、系列について学習しています。

この日は、「赤いおり紙が20枚、青いおり紙が30枚あります。全部で何枚ありますか。」という問題に対し、子供たちは、10のまとまりで考え、タブレットを利用して学習を進めました。

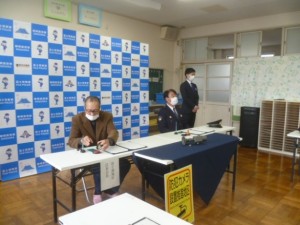

本校は、子供たちの安全・安心を第一に考え教育活動を進めています。

今回、田子浦地区区長会、富士警察署のお力をお借りし、通学路に5台の防犯カメラを設置し、その締結式を学校で行いました。

本校の子供たちは、地域の皆様、保護者の皆様に見守られて、安全に登下校しています。しかし、今年度も不審者と思われる人から声を掛けられる事案があり、警察の方に学区のパトロールをしていただいています。

今回、通学路に5台の防犯カメラを設置していただいたことで、より安全に過ごすことができます。子供たちの安全を第一に考えてくださり感謝しています。

2月15日 2年生「節分、バレンタインデー学年集会」

|

この日の学年集会は、2年2組が担当して学年集会を進めました。

集会では、「お玉を利用したボール運びリレー」、「クイズ」、「節分にまつわる劇」でした。

とても楽しい学年集会で、子供たちの仲が一層深まりました。

令和6年度に入学する保護者を対象に、「入学説明会」を行いました。来年度、本校に入学する予定の子供の人数は、121名の予定です。

この日は、(1)「子育て講演会」、(2)「入学に関する説明」がありました。

子供たちのよりよい成長を願い、保護者の皆様と学校が手を取り合い、協力することが大切です。尋ねたいことがありましたら、どうぞ、学校に声を掛けてください。一緒に、子供たちを支えていきましょう。

入学式当日にお会いできることを楽しみにしています。

6年生の子供たちは、データを活用して問題を解決する方法の1つとしてPPDACサイクルがあることを学習しています。

この日は、平均、最頻値、中央値などについて学習を進めました。

5年生の子供たちは、円の周りのことを「円周」、曲がった線のことを「曲線」ということをおさえて学習を進めています。

この日は、円の直径と円周の長さの関係について調べ学習を進めました。

2月13日 3年生 社会「地域の安全を守る ? 事故や事件から町を守る ? 」

|

この単元の学習は、警察署の働きについて、自分たちの生活と関連づけて考えたり、資料を通して必要な情報をまとめたりして、学習を進めています。

この日は、警察官がどのような時に、私たちの安全を守ってくれているか、これまでの生活経験や調べたことを基に話し合いました。

2月9日 4年生「TENSAIの式 第2部(2)」

|

第2部では、谷川俊太郎さんの「生きる」を全員で群読しました。

この谷川俊太郎さんの「生きる」は、5連からできています。この5連と各クラスで1連ずつ考え、全部で8連の詩を群読しました。子供たちの心がそろった素晴らしい群読でした。

最後に、保護者の方に感謝のお手紙を渡し、今年の「TENSAIの式」が終わりを迎えました。

2月9日 4年生「TENSAIの式 第2部(1)」

|

体育館で行った第2部では、クラスで考えた内容を披露しました。

感謝の言葉や頑張っていることを伝えたり、繰り返し練習してきたダンス、音楽を披露したりしました。

2022年に民法が改正され、成人の年齢が20歳から18歳に変わりました。

これまで、多くの学校では、10歳の4年生が「1/2成人式」として、これまで支えてくださった家族の方に感謝したり、これから20歳に向け、どのようなことを頑張っていくか決意を表したりする会を催していました。

今年の4年生は、10歳ですので、「TENSAIの式」という名で、お祝いする会を行いました。

第1部は、教室で、保護者の方と一緒に楽しく過ごしました。

この単元の学習では、(2、3位数)×(2位数)の計算の仕方について学習します。

子供たちは、乗数が2位数になっても、乗数を位ごとに分けて計算しすることでかけ算の答えが求められるということをみんなで考え、かけ算の筆算の仕方について繰り返し学習しています。

2月8日 3年生 図工「のこぎりひいて ザク、ザク、ザク」

|

子供たちは、のこぎりを使って角材を切り、木片を組み合わせて自分がつくりたいものを想像して、素敵な作品を作っています。

2月6日 ワールドギネス委員会「タワー オブ 田子」

|

学校中のみんなの絆を深めるために、それぞれの委員会が工夫した活動を計画し、実行しています。

ワールドギネス委員会では、手作りの大きな輪投げを準備し、楽しい時間をつくり出しています。

子供たちは、クラスの友達と協力し、高得点を目指していました。

2月6日 田子浦プロジェクト委員会「クイズを通して学校のルール」

|

本校の児童会のスローガンは「おおそてつ」です。この「おおそてつ」には、それぞれの言葉にいろいろな意味が込められています。

その中の「つ」には、「常に守ろう学校のルール」という意味があります。

この日は、田子浦プロジェクト委員会の子供たちが、低学年を対象にクイズを通して学校のルールについて、もう一度みんなで確かめ合いました。

2月4日(日)に、「田子浦地区ふれあい配食」が行われました。

この「ふれあい配食」は、ここ数年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、実施できていませんでした。しかし、地域のひとり暮らしの高齢者の方々に、心のこもったお弁当を配食し、地域の方との世代を超えての交流を深めていこうという思いで、田子浦地区福祉推進会が主催で行われました。

今回は、5,6年生の18名がボランティアとして参加し、地区の民生委員の皆様とお弁当を届けてきました。地域の一人として頑張る姿が素晴らしかったです。

体験入学の時間は1時間ありましたが、あっという間に終わりの会の時間となりました。

終わりの会では、インタビューがありました。園児の皆さんからは、

「とても、楽しかったです。」

という話があり、4年ぶりに行った「体験入学」は、とても良い時間となりました。

4月の入学を楽しみにし、お待ちしています。

子供たちは、一緒に玉入れやダンスをしたり、優しく話してあげたり、鉛筆の持ち方を教えてあげたり、カルタをしたりと、楽しい時間を過ごしました。

1年生の子供たちが考えて開いたお店は、タブレットの紹介、秋の遊び、学校探検、線なぞり、ひらがなぬりえ、ひらがなカルタ、玉入れ、ダンス、朝のしたくなど、幼稚園、保育園、こども園の友達のことを思って考え、そして、優しく教えていました。

1年生の子供たちは、生活科の学習の時間を利用して話し合いを進め、

「小学校のお勉強のことや学校の生活について教えてあげよう。」

ということになり、20近くのお店に分かれ、優しく教えてあげていました。

これまでの3年間は、新型コロナウイルス感染症対策として、新1年生の「体験入学」を自粛していました。

しかし、新型コロナウイルス感染症も2類から5類に移行したことを受けて、4年ぶりに「体験入学」を開催しました。

本校では、子供たちが進める集会を大切にしています。この日の「体験入学」も、1年生の子供たちが、司会をし、会を進めました。

2年生の子供たちは、生活科の学習で探検してきた田子浦小学区のことをまとめ発表しました。

発表の仕方もグループで相談し、しっかりと伝えることができ大変立派でした。

この日の学習は、「てこを利用した道具は,どんなしくみになっているのだろうか」という課題に向けて、学習を進めました。

てこのはたらきを学習する上で大切なものは、「支点・力点・作用点」です。

それぞれの点がどこにあるかで力のかけ方や作用が変わってきます。この日は、「ピンセット、トング」等の道具の仕組みについて学びました。

この日は、「PPDACサイクル」を通して、学習を進めました。

「PPDACサイクル」とは、P:problem(問題)、P:plan(計画)、D:deta(データ収集)、A:analysis(分析)、C:conclusion(結論)です。

子供たちは、データを基に問題を見つけ、分析し、集中して学習に取り組んでいました。

1月31日 5年生 外国語「What season do you like?」

|

子供たちは、自分の好きな季節を伝え合いました。

「なぜ、その季節が好きなのか。」理由をつけて伝えることができました。

学校では、先週より「給食記念週間」として、給食に感謝する活動を給食委員会が中心に行っています。

給食記念週間の取組として、

1 給食室の皆さんの紹介

2 田子浦小の子供たちの給食に対するアンケート調査

3 栄養士さん、調理員さんへのありがとうの作文

4 給食室の皆さんへのメッセージ

5 給食に感謝する会

以上の5つについて進めています。

この日は、朝の時間に校内放送とICTを利用して、「給食に感謝する会」を行いました。

1 学校給食の始まり

2 調理員さんたちの紹介

3 田子浦給食クイズ

など、工夫を凝らした感謝の会となりました。

1月30日 1年生 図工「スタンプ! スタンプ!」

|

子供たちは、画用紙にスタンプを利用して、素敵な模様を描きました。

そのスタンプを押した画用紙に、想像したものを付けたしして、楽しい絵に変身させています。

1月29日 3年生 総合「田子浦地区の良いところを発表しよう(2)」

|

発表に向け、子供たちは、地域の方にインタビューしたり、自分で調べたりするなどしました。

また、聴き手を意識した発表にするため、グループで発表の仕方も工夫していました。

1月29日 3年生 総合「田子浦地区の良いところを発表しよう(1)」

|

3年生の子供たちは、田子浦地区を見つめ、良いところ、自慢できるところをまとめた発表会を行いました。

この日は、「パンの笛」の皆さんによる低学年の「読み聞かせ」がありました。

「ともだちになろう」、「おもちのきもち」等の本を読んでいただきました。子供たちは、写真のように「パンの笛」の皆さんによる読み聞かせを真剣に聴いていました。

子供たちは、頑張って学習してきたことの発表会を行いました。

第1部では、カップス、リズム打ちなどを行い、大変上手に発表しました。

第2部でも、プログラミング、漢字、読み聞かせ、なわとび等、学習に関する発表を行いました。

6年生の子供たちの卒業まで、後37日となりました。教室へ行く階段には、カウントダウンカレンダーが飾られています。

卒業式では、「365日の紙飛行機」を合唱し、卒業を祝う会では、「旅立ちの日に」を合奏する予定でいます。

この日の授業参観では、保護者の皆様の前で、練習している様子を見て頂きました。

1月25日 6年生 「修学旅行 2日目 風鈴絵付け体験2 ? 最終号 ? 」

|

限られた時間の中での作業でしたが、子供たちは集中して取り組みました。風鈴の絵付けは、内側から絵を描くので、とても大変な作業でしたが、

「とても素敵な思い出を作ることができました」

と、話していました。

今回の内容で、修学旅行記も最後となります。6年生の子供たちは、仲間と行った修学旅行で「絆と学び」を深めることができました。

1月25日 6年生 「修学旅行 2日目 風鈴絵付け体験1」

|

修学旅行最後の見学地です。ここでは一人一人が風鈴に絵付けをしました。

風鈴は、そのきれいな音色で夏の癒しを運んできてくれます。これからの夏は、毎年、暑くなると言われています。しかし、この風鈴の音色を聞いて、暑さを乗り越えて、そして、最高な仲間と行った修学旅行が、いつまでも素敵な思い出として残ることと思います。

保健委員会の子供たちは、「自分の体・健康について知ってほしい。」という思いをもち、「健康について知ろう集会」を行いました。

最初に、適切な睡眠をとるために、「よふかしおにとはやねちゃん」作:やなせたかしさんの紙芝居の読み聞かせを行い、その後に、

1 身長と握力を測ろう

2 脈拍を計ろう

3 手洗い残しを見つけよう

上の3つのコーナーに分かれて体験をしました。

1月23日は、2,3時間目に授業参観を行いました。(TENSAIの式を行った4年生は、3,4時間目に授業参観を行いました。)来校してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

1年生は、合同で体育を行いました。寒い中でしたが、個人で決めた距離の持久走と体育の授業や家庭で練習しているなわとびの持久跳びを行いました。

どの子も、寒さに負けず、頑張って運動していました。

寒い中、外で参観してくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

子供たちからもお聞きになっているかもしれませんが、大谷翔平選出からのグローブが、田子浦小学校にも届きました。

届いた日に放送を利用して子供たちに紹介し、この後は、各クラスに順番に回して、そのクラスで使い方を考えていきます。

各クラスで紹介した時は、学校中が大盛り上がりでした。

1月22日 3年生 道徳「しんぱんは、自分たちで」

|

体育の授業中に、審判であるけんたが、仲良しのりょうのルール違反に気付いたにも関わらず、ルール違反の笛を鳴らすことができませんでした。

子供たちは、主人公であるけんたの対場に立って学習を進めました。子供たちからは、

「仲良しだから、笛は吹けないよ。」

「仲良しだからこそ、正しいことをしなければいけないと思うよ。」

と、資料を自分ごととして考える姿がありました。

授業の振り返りでは、「仲の良い友達に間違っていることは言いにくいけど、正しいことはしっかり伝えなきゃいけない。」という思いを子供たちはもっていました。

この水溶液の性質の単元では、「いろいろな水溶液を,溶けているものを調べたり,リトマス試験紙を使って3つの性質にまとめたり,金属と反応するようすを調べたりする活動を通して,水溶液の性質やはたらきについて自分の考えをもつ」ことをめあてに学習を進めました。

この日は、実際にリトマス試験紙を使って、3種類の水溶液を調べる学習をしました。

1月19日 1年生 国語「たのしかったことをかこう」

|

この単元の学習では、「日常生活の中から書くことを見つけ、文章を書くこと」を目標に学習を進めした。

この日は、みんなで、原稿用紙の書き方の学習をしました。(1)題名、(2)名前、(3)書き始めの一字下がり、(4)

会話の「 」などを学習しました。子供たちはしっかりと学習していました。

4年生のハードルの学習は、「自分に合ったリズムでハードルを走り越す」ことを目標に学習に取り組みました。

写真でも分かるかと思いますが、ハードルの間を変えた4コースを設定し、子供たちは自分に合ったコースで、練習を進めました。

3年生の子供たちは、「地域の安全を守る」の学習で、消防署の役割や119番の仕組みなどについて学習しました。

また、実際に「田子浦小学校では、どのように火災に備えているのだろうか」という課題に対して、進んで学校の消防設備を調査もしました。

この学習の後は、登下校中の道路や自宅にある消防設備についても調べ、安全について深く学ぶことができました。

本校では、子供たちの安心・安全を第一に考えて教育活動を進め、今年度も、地震避難訓練、火災避難訓練、引渡訓練を行ってきています。

今日は、子供たちには「予告なし」で、休み時間に「地震津波避難訓練」を行いました。

休み時間ですので、教室で過ごしている子、学校図書館で本を読んでいる子、運動場で遊んでいる子と様々な活動をしていましたが、訓練用のアラートが鳴るとその場に合った1次避難がしっかりとできました。

その後、

「津波警報が発令されました。」

の放送を聞いた子供たちは、すぐに屋上に避難しました。屋内にいた子は防災頭巾をかぶり、屋外にいた子は下履きのまま屋上に上がりました。

訓練の津波警報発令から、6分後には、全員の安全が確認されました。子供たちは、しっかりと行動ができ大変素晴らしかったです。

このお話は、病気のりすのために、小鳥が実を運ぶなどの手助けをするお話です。

子供たちは、親切にする側とされる側の両方の気持ちを考えながら学習を進めました。

子供たちからは、

「親切にする方も、される方もいい気持ちになるよ。」

「小鳥のように、自分も友達に親切にしたいよ。」

と、自分のこれからの姿を考える発言が多くありました。

これまでもお伝えしてきていましたが、田子浦小・中学校では、一緒にあいさつ運動を行っています。今日が、令和6年最初の「小中合同あいさつ運動」の日でした。

今朝も、大変寒い朝でしたが、小中学生のあいさつリーダーと登校する子供たちの元気なあいさつで、寒さも吹き飛ぶ光景が見られました。

体育の授業では、全学年で、持久走となわとび運動の学習を行っています。

子供たちは、寒い中ですが、太陽を浴びながら、どの子も一生懸命に頑張り、体を鍛えています。

この教材は、登場人物の思いを想像しながら、戦争中と十年後の2つの場面を比べながら物語を読み進め、読み取った感想を友達と伝え合いました。

この日は、「お父さんが『一つだけのお花』にどんな願いを込めたのか」を学習課題として、みんなで学習を進めました。

5年生の国語の学習では、日本の代表的文化といえる俳句の創作に取り組みました。

子供たちは、五七調、七五調の言葉のリズムを楽しみ、言葉を吟味して表現することの楽しさ、作品の情景に気付きながら学習を進めました。

さらに、「季語」や擬態語、擬人化などの表現方法を用いながら作品づくりに取り組むことができました。

子供たちは、歴史の学習を深めるために「昭和館」の見学をしてきました。

この昭和館は、主に戦中、戦後の国民生活の様子や当時の人々が苦労したことについて歴史的資料を基に、後世の人々に知らせています。

子供たちは、暗やみの防空壕の中で敵の飛行機が近づく音、近くで爆弾が破裂する音を体験し、その怖さを感じていました。

1年生の教室の前には花壇があります。

その花壇には、新1年生を温かな気持ちで迎えようと12月にチューリップの球根を植えてあります。また、一人一人の鉢でビオラも育てています。

寒い中ですが、子供たちは、水やりや花がら摘みなどの世話を欠かさず行い、心を込めて育てています。

閉会式も子供たちが進めました。6年生の代表の児童が、1年生から5年生までの演技の素晴らしさを伝え、最後に、小学校生活最後のスポーツ大会が、最高の思い出になったことを話してくれました。

子供たちの頑張る姿に、温かな声援を掛けてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

今回の内容で、スポーツ大会について終わりとなります。来年度のスポーツ大会を楽しみにしていてください。

1月12日 「スポーツ大会 5,6年生 組体操の要素を取り入れた表現運動 2」

|

組体操を含めた表現運動は、一人技も、団体技も、子供たち一人一人が心を1つにして演技することが大切です。

指先、足の先まで意識して伸ばして演技したり、下の子は、上の子が安心して演技できるように支えたり、仲間と力を合わせ、心を1つにした演技を観て、心から感動しました。

子供たちにとって、最高の思い出になったスポーツ大会となりました。

上野動物園や国立科学博物館の見学を終えた子供たちは、公園内で昼食を取り、次の目的地に向かいました。

1月11日 6年生「修学旅行 2日目 上野動物園」

|

これまでアップしてきた修学旅行の続きの内容です。

上野動物園や国立科学博物館は、グループで行動しました。

欅の木が黄色に色づき始めた公園内をグループでしっかりと活動できました。

子供たちは、テーマに関する情報を比較・分類して考え、話し合うことを目標に学習を進めています。

この日は、3人組になり「ミニディベート」を行いました。

?利点の立場からの意見を述べる役、?問題点の立場からの意見を述べる役、?聞いて考える役に分かれて話し合いました。

このミニディベートを通して、子供たちは、相手を納得させる根拠を持って話をすることの大切さを理解しました。

1月11日 2年生 国語「わにのおじいさんのたからもの」

|

「わにのおじいさんのたからもの」の時に学習したことをお伝えします。

これまで大変な思いをしてやっと宝物のある場所にたどり着いたおにの子は、「思わず」帽子を取りました。

おにの子の目の前に広がる「口では言えないほどの美しい夕焼け」「世界で一番すてきな夕焼け」を見たおにの子になったつもりで、子供たちはわにのおじいさんにお手紙を書きました。

「川とノリオ」の最後の学習です。

子供たちはこの日までに、「ノリオの母ちゃんへの思いが分かる叙述や工夫された表現方法」を見付け話し合ってきました。

川とノリオの関係を話し合っていく中で、子供たちから

「川は、まだ小さくて自分の感情を表現できないノリオの代わりに、ノリオの気持ちを表している。」

「周りの環境が変化していくノリオと、絶えず変化なく流れ続ける川を対比している」

など、自分の思いをしっかりと発言する姿が、素晴らしかったです。

1月10日 6年生 総合「人との関わり ? 1年生ともっと仲良くなれるイベントを考えよう ? 」

|

6年生の子供たちは、1年生のことを大切に思いながら活動をしています。このような6年生が、もっと1年生と仲良くなるための遊びを企画しました。

少し前のことになりますが、この日は、「どんなところをパワーアップしたら、1年生は喜ぶだろう」ということについて話し合いました。

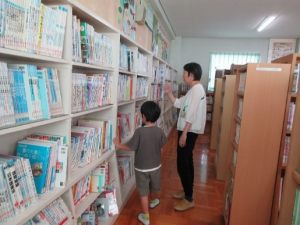

1月5日 ひまわり学級 国語「本の題名しりとりをしよう」

|

本校の子供たちは、学校図書館を多く活用しています。子供たちが、いろいろな分野の本を借りで読むことで、知識を深めたり、語彙をふやしたりすることができます。

この日は、「題名しりとり」をしながら、多くの本と出会い、今まで読んだことのない分野の本を読んでいました。

今日から冬休み明けの学校が始まりました。朝、学校の西側の交差点で交通指導をしていましたが、子供たちの元気なあいさつで、寒さも吹き飛び、嬉しい気持ちで交通指導ができました。

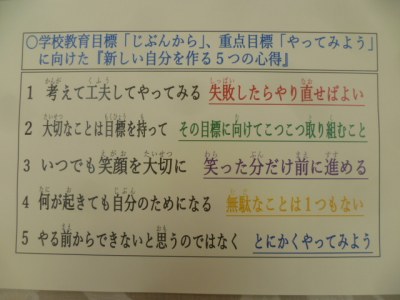

朝の朝礼は、teamsを利用して行いました。朝礼では、子供たちが、これまで頑張ってきたことを写真を利用して振り返り、そして「新しい自分を作る5つの心得」について話しました。

子供たちは、学校での学習や生活を通して成長しています。このような子供たちを、更により良い成長を願い「新しい自分を作る5つの心得」について子供たちに話し、各クラスに掲示してあります。

子供たちには、「新しい自分を作る5つの心得」のすべてを最初から行うのではなく、1つずつ意識していくことも良いと伝えています。ご家庭でも話していただけたら嬉しいです。

社会で生活していく上で、相手を思いやること、親切にすることは、とても大切なことです。

この日は、ぽかぽか言葉ととげとげ言葉を出し合い、これまでの生活の中で感じたことを話し合うことを通して、言葉には、相手を嬉しくさせる力があることを理解し、

「これからの日常生活で使っていこう。」

と話していました。

今年のお正月は、寒さもそれほど厳しくなく、穏やかな元旦でした。

田子の海から昇る初日の出に、田子浦小の子供たちの健康と幸せを祈ってきました。

今年は辰年です。

辰年は、草木の成長を表す意味があり、植物が成長するようにどんどん勢いを増していく年とも言われ、これまで努力してきたことが実を結んで成就する年になると言われています。

学校では、「学ぶ楽しさ」、「協力する大切さ」「人を思いやる心」を育てる教育の推進に向け職員が一丸となって教育活動に励んでいきます。

今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

12月28日 「令和5年もありがとうございました。 よいお年をお迎えください」

|

令和5年は卯年。

「卯」はもともと「茂」という字が由来といわれ「春の訪れを感じる」という意味があります。また「卯」という字の形が「門が開いている様子」を連想させることから「冬の門が開き、飛び出る」という意味があると言われています。さらに、うさぎは穏やかで温厚な性質であることから、仲間と協力し、支え合い、高め合うことができる年だとも言われ、うさぎの跳躍する姿から「飛躍」、「向上」をする年とも言われていますが、皆様にとりまして、どのような1年でありましたか。

令和6年は辰年。「甲辰(きのえたつ)」

辰は「振るう」という文字に由来しており、自然万物が振動し、草木が成長して活力が旺盛になる状態を表します。 また、陰陽五行説によると「甲」は草木の成長を表す意味があり、植物が成長するようにどんどん勢いを増して増えていくという意味があります。そのため令和6年の辰年は、昨年まで努力してきたことが実を結んで成就する年になると言われています。

令和6年が、皆様にとりまして良い年になることをお祈りしています。

新年は、1月4日より「子供たちの様子」をお伝えしていきます。

この日の学習は、「正直、誠実」に関する学習で、偽りなく真面目に真心を込めて、明るい心で楽しく生活する姿を願い道徳の学習を行いました。

登場人物の和枝は、詩を書くことが得意です。友達にいい顔をしいために他人の詩の一部を使ってしまったことについてみんなで話し合いました。

子供たちは、「今の自分の気持ち」を伝えた後、話し合いました。話し合いを通して、誠実に生活することの大切さを感じていました。

12月28日 4年生 外国語活動「Unit4 What time is it?」

|

4年生の子供たちは、時刻を尋ねたり、答えたりする表現や天候を尋ねる表現になどに慣れてきています。

この日は、これまで学習してきた時刻や天候を尋ねる表現を、zoomを利用してフィリピンやニュージーランド在住の人と直接つながって会話をしました。

子供たちは、インターネットを利用して外国に住んでいる方と直接話して「もっと話したい!もっと聞きたい!もっと知りたい!」という思いを膨らめていました。

12月27日 3年生 総合「田子浦地区の自慢を紹介しよう」

|

子供たちは、これまでの学習で、田子浦地区の自慢を調べてきてきました。この調べてきた自慢の内容をより分かりやすく発表していこうと考えています。

この日は、友達の発表を聞き、疑問や気付いたことを伝え合い、より分かりやすく伝えられるようにアドバイスし合いました。

この日の道徳では、「善悪の判断」について学習しました。

友達の作品を誤って壊してしまった主人公に対し、3人がどのように行動すればよいかアドバイスするお話です。

子供たちからは、

「あやまるのについて行ってあげるよ。」

「わざとじゃなくても、大切な作品だから、あやまった後、一緒に直してあげるよ。」

など、主人公の過ちを自分ごとと捉えてしっかりと考える姿が見られました。

1年生の子供たちは、生活の中で、自然の様子や季節の変化、季節の様子が変わることを感じながら学習を進めています。

この日の学習では、生活の中で見つけた秋や、秋について知っていることを話し合う学習を通して、「秋のもので楽しい遊びの場を作ろう」という学習課題が生まれました。

12月26日 4年生 総合「やってみよう! TGUR SDGs!」

|

4年生の子供たちは、SDGsの観点から自分たちの住む田子浦地区をより良い地区にしていきたいと考えました。

より良い地区にするための課題を見付け、友達と協力しながら、その課題解決に向けた活動の計画や準備について話し合いをしました。

この日は、6つのグループが活動を進める上で大切なスケジュールについて、全員で話し合いました。

12月25日 6年生「修学旅行 2日目 ? 国立科学博物館 ? 」

|

科学博物館は、様々な分野の科学に関する資料が展示されていました。

子供たちは、熱心に見学していました。また、時間を守り、しっかりと集合場所に戻ってきました。

12月25日 6年生「修学旅行 2日目 ? 国立科学博物館 ? 」

|

子供たちが見学した国立科学博物館は、日本を代表する総合科学博物館で、1877年に創立されました。

子供たちは、常設展示の「日本館」と「地球館」の2つの建物を見てきました。

「日本館」では、有名な忠犬ハチ公や、南極観測隊に同行したカラフト犬ジロのはく製を見てきた子供もいました。

明日から13日間の冬休みを迎えます。

この日の朝礼では、(1)校長の話、(2)生徒指導主任から冬休みの過ごし方の話がありました。

校長からは、

「田子浦小学校の子供たちは、明るいあいさつができ、友達にも優しく、授業中も先生や友達としっかり学習する日本で一番素敵な子供たちです。」

という話と、それぞれの学年の子供たちの頑張っている点について具体的に話がありました。

生徒指導主任の先生からは、(1)規則正しい生活、(2)お年玉について、(3)交通事故には気を付ける等の話がありました。

朝礼の後は、各クラスにおいて子供たちに担任から話をしました。

よいお年をお迎えください。そして、冬休み明けに元気な皆さんに会えることを楽しみにしています。

12月22日 「スポーツ大会 5,6年生 組体操の要素を取り入れた表現運動 1」

|

5、6年生は「magic」の曲に合わせてダンスをしました。

スピード感のある曲ですが、リズムを合わせて踊ったり、自分で考えた振り付けをしたりと、さすが田子浦小の高学年というダンスでした。

12月22日 「スポーツ大会 6年生 三種『綱引き』」

|

6年生の3種目目は、「綱引き」でした。歯をくいしばって、クラスのために一生懸命綱を引く姿は、頼もしく感じました。

最後の得点発表では、競技ですので勝ち負けはありますが、全ての子供たちの顔が笑顔でした。子供たちの素晴らしさを感じました。

12月21日 「サンタさんや地域の方とのあいさつ運動」

|

冬休み前の12月21日に地域の方や中学生が、サンタクロースやトナカイに変装して「あいさつ運動」をしてくださいました。

この地域の皆様と一緒に行う「あいさつ運動」は、今年で6年目となります。田子浦地区は、あいさつがしっかりできる地区ですが、今以上に「明るいあいさつの花」が咲く地区づくりを目指して、地域の方が行ってくださっています。

コロナ以前は、あいさつと同時にプレゼントもいただきましたが、密になってしまうため、プレゼントは冬休み前の最終日である明日(22日)に教室で渡す予定です。

今年のプレゼントは、「○○」です。明日、子供たちに渡します。楽しみにしていてください。

クリスマスフェスのトリを飾ったのは、4年生でした。「ケセラセラ」、「ハイホー」の曲に合わせて上手にダンスを披露しました。

クリスマスフェスの開催にあたり、準備、進行等は、ミュージック委員会の子供たちが行いました。一人一人が責任をもって取り組み、大変素晴らしいクリスマスフェスになりました。

この日が、クリスマスフェスの最終日でした。

1年生は、「あわてんぼうのサンタクロース」、「ときめきダイアリー」、「さんぽ」、「ツバメ」の曲に合わせて、楽しくダンスをし、体育館中に、ダンスに合わせて手拍子が鳴り響いていました。

本日、「第4回たごっ子タイム」を行いました。この4回目の活動は、以前計画されていましたが、体調がすぐれない子供が多く見られた時でしたので延期し、本日行いました。

子供たちは、異学年で活動する「たごっ子タイム」を楽しみにしています。リーダーである6年生が、グループのみんなで楽しむゲームを考え、楽しく過ごしました。

6年生が進める「たごっ子タイム」も、今回が最後となります。1月からは、リーダーを引き継ぐ5年生が、計画し、会を進めていきます。6年生の卒業に向け、いろいろなことが5年生に引き継がれていきます。

5年生は、「あわてんぼうのサンタクロース」、「強風オールバック」、「サザエさん」の曲に合わせて、楽しい振り付けをして、体育館が大きな拍手に包まれました。

2日目は、2年生と5年生が出演しました。

2年生は、手話を交えて「君をのせて」を歌ったり、「山のポルカ」を鍵盤ハーモニカで合奏したり、ダンスをしたりするなど、クラスで工夫していました。

6年生は、合奏やダンスを組み合わせてクリスマスフェスを盛り上げました。

12月18日より、3日間を掛けてミュージック委員会主催の「クリスマスフェス」が行われています。全員が体育館に入れないので、出演しない学年は、Teamsを使用して各教室で視聴しています。

初日は、3年生と6年生でした。

ミュージック委員会によるオープニング YOASOBIの「アイドル」の演奏を聴いてスタートしました。3年生は、各クラス、ダンスでクリスマスフェスを盛り上げました。

12月18日 ひまわり学級「小中合同クリスマス会」

|

今年も、もうすぐクリスマスを迎えます。

今年度も、富士岳南ライオンズクラブの方と一緒に、「小中合同クリスマス会」を開催しました。今年は、小学校の子供たちが、クリスマス会を進め、ダンスをしたり、クイズを出し合ったり、ドッジボールをして楽しいひと時を過ごしました。

子供たちは、クリスマスプレゼントをいただき、笑顔いっぱいの時間を過ごしました。

日常生活の中で、つい嘘をついてしまったり、ごまかしたりしてしまうこともあります。

この日の学習は、つい嘘をついてしまった時の心情や、その後の気まずさや葛藤などについて考えることを通して、「本来はこうありたい」という自分の姿を頭に浮かべ、正直に行動することの大切さを理解しつつ、正直さを大切にしていこうということをみんなで学習しました。

12月18日 4年生 算数「小数の表し方や仕組みを調べよう」

|

本校では、4年生の算数を少人数で学習を進めています。

この単元では、もとにする数を10等分して端数部分を数値化する小数の仕組みを学習しました。

この日は、かさについて0.1Lを10等分した1つ分を0.01Lと表すことを理解し、その読み方や書き方を学んだ子供たちが、0.01L以下のはしたのかさの表し方についても学習しました

来年度、本校に就学する保護者を対象に「新1年生 授業参観」を行いました。

この「新1年生 授業参観」は、とても大切な行事と捉え、コロナ禍以前は、毎年行ってきていましたが、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、開催を延期してきていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症も5類に移行したことを受けて、今年より再開しました。多くの保護者、及び園児の皆さんが、頑張って学習している1年生の様子を見ていました。

後3か月半で入学の日を迎えます。小学校では、新1年生の皆さんと一緒に勉強や運動ができる日を楽しみにしています。

本日は、あいにくの雨の中でしたが、多くの方にいただき感謝しています。

12月15日 ひまわり学級「校外学習 ? 淡島マリンパーク ? 」

|

ひまわり学級の子供たちは、楽しみにしていた「淡島マリンパーク」への校外学習に出掛けました。

この学習は、11月30日に行う予定でした。しかし、

「この日は波が高いので船で渡ることができない。」

という連絡を淡島マリンパークより受けていたので、今日(15日)に実施しました。

この学習を通して、

1 みんなで活動する楽しさを学ぶ。

2 水族館を見学する時の見学マナーやバスの乗り方のマナーを学び、実践する。

3 自分だけでなく、友達も楽しめるような活動にするために約束を決めて楽しく活動する。

を目的に、子供たちは笑顔いっぱいで出発しました。

12月14日 1年生 生活「なかよくなろうね 小さなともだち3 ? 1日どうぶつ村 ? 」

|

この「なかよくなろうね 小さなともだち」の学習は、動物を抱っこしたり、えさをやったりする活動を通して、生きものへの親しみをもち、自分と同じ生命をもっていることに気付き、大切にしていこうという思いにつながってほしいと願って計画を立ててきました。

見ていただいて分かると思いますが、子供たちは、優しく動物と触れ合うことができました。

12月14日 1年生 生活「なかよくなろうね 小さなともだち2 ? 1日どうぶつ村 ? 」

|

当日は、やぎ、ひよこ、うさぎ、あひるなど、13種類の小さなともだちを連れてきてくださり、子供たちは、楽しい時間を過ごしました。

12月14日 1年生 生活「なかよくなろうね 小さなともだち1 ? 1日どうぶつ村 ? 」

|

神奈川県相模原市にある「どうぶつ村」の方をお招きし、「1日どうぶつ村」を開きました。

この「1日どうぶつ村」は、9月に行う予定でしたが、当日が雨になってしまったため、変更してこの日に開催しました。

これまでも何度かホームページを通してお伝えしてきましたが、子供たちが環境の整った場所で学習や活動をすることはとても大事です。

このことを理解してくださり、環境ボランティアの方が、毎週金曜日に学校に来てくださり、花壇の手入れや、草刈りをしてくださっています。大変ありがたく感謝しています。

フラワー委員会の子供たちが中心になって、花壇にビオラやアリッサムの苗の植替えをしました。

デザインや色の配置も子供たちが考え、素敵な花壇となりました。

12月12日 6年生 キャリア教育「体験型職業講話 2」

|

子供たちは、話を聞くだけではなく、実際に体験することもできました。

自分が参加した講座だけでなく、他の講座の内容にも興味津々の様子でした。終了後の教室には、興奮気味に情報交換する子供たちの楽し気な声が響いていました。

12月12日 6年生 キャリア教育「体験型職業講話 1」

|

さまざまな職種の方々が、体験を織り交ぜながら、仕事の楽しさややりがい・大変さなどを分かりやすく伝えてくださいました。

今回、来校してくださった方々は、研究員、美容師、パティシエ、ドローン操縦士、建築設計士、スポーツDJの方々でした。

12月11日3,4年生「スポーツ大会 ? ダンス ? 」

|

この日のダンスには、4年生も参加し全員で「ターコイズ」の曲に合わせてきれいに踊りました。

上級生も下級生も3,4年生のダンスを見るために運動場に出てきました。縦のつながりのある素敵な子供たちです。たくさんの声援を受け、子供たちも満足のようでした。

子供たちの頑張る姿を見に来て、温かな声援を送ってくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。

12月11日 3,4年生「スポーツ大会 ? ダービー ? 」

|

本校のスポーツ大会は、11月22日に行われました。しかし、インフルエンザの影響を受け一部競技が延期されていました。

この日は、暖かな一日でしたが、風が強い日でした。しかし、3年生の子供たちは、強風にも負けずに、各クラスが協力して「ダービー」を行いました。大変速いスピードでした。

12月7日 「スポーツ大会 6年生 三種『玉入れ』」

|

6年生の玉入れでは、ねらって投げるだけではなく、作戦も重要です。どのクラスも、設定していた時間よりも早く全ての玉をかごの中に入れていました。

12月7日 「スポーツ大会 6年生 三種『リレー』」

|

6年生の団体競技は、三種目の中からどの競技に出場するかを子供たちが決めて競技しました。この三種も、今年初めてのものです。

6年生の力強い走りも素晴らしかったですし、それ以上にトップスピードで渡すバトンパスの技術の高さには感動しました。

5年生の「綱取り」は、今年度初めて行った種目です。綱の色によって得点が違うので、どの色をねらうかも、大きな作戦です。

子供たちは、クラスで考えた作戦を生かし協力して「綱取り」を行いました。

12月6日 5年生 総合「美味しく実れ! 田子の米!」

|

5年生の子供たちは、学校の敷地にある田んぼで、稲を育ててきました。これまで、案山子を作って鳥よけをしたり、水の管理をしたりして、稲は大きく生長しました。

この日の学習は、「自分たちが育てたお米をどのように食べるか」について話し合う活動を通して、お米を使った食べ物のそれぞれの良さを知ることができました。

12月6日 2年生 生活「作って ためして ? わくわくおもちゃランド ? 」

|

子供たちは、ゴムの力で跳ぶおもちゃの面白さに気付き「ゴムぴょん」を作成しました。

この日は、「もっと遠くへ跳ぶ方が楽しいね」という考えから、「スーパーゴムぴょん」づくりに取り掛かりました。

子供たちは、グループで「どうしたらもっと高く、遠くに跳ぶようになるか」という課題に向けて、考えを出し合っていました。

子供たちは、ゴムの力で跳ぶおもちゃの面白さに気付き「ゴムぴょん」を作成しました。

この日は、「もっと遠くへ跳ぶ方が楽しいね」という考えから、「スーパーゴムぴょん」づくりに取り掛かりました。

子供たちは、グループで「どうしたらもっと高く、遠くに跳ぶようになるか」という課題に向けて、考えを出し合っていました。

12月6日 「スポーツ大会 1、2年生 リズムダンス」

|

1、2年生の子供たちは、「サチアレ」「やってみよう」の曲に合わせて上手に、そして、とてもかわいく踊っていました。

短い期間の練習でしたが、このように上手に踊り大変立派でした。上級生のお兄さん、お姉さん、そして、保護者の皆様から多くの温かな拍手をもらい、演技した後の子供たちは笑顔いっぱいでした。

温かい声援、ありがとうございました。

2年生の子供たちは、自分たちと同じくらいの大玉を、友達と協力して上手に転がしていました。

最初の頃の練習では、大玉がとても大きいので、なかなか思うように転がりませんでした。しかし、この日は、これまでの練習の成果を出し、チームの友達と協力し、とても速いスピードで大玉を転がしていました。

写真にもありますように、遠くから日本一の富士山が見守る中、1年生の子供たちは、高いかごをめがけて、4色の玉を、力いっぱい投げていました。

どのクラスもたくさんの玉が入りました。

12月5日 6年生「修学旅行 2日目 ? 良い天気に恵まれた2日目 ? 」

|

この日も、雲1つない天候でした。

セレブレーションホテルの方に見送られて上野公園に向かいました。

12月5日 6年生「修学旅行 2日目 ? 朝食2 ? 」

|

子供たちは、ミッキーのパンケーキや美味しいウインナー、サラダ等、朝から笑顔いっぱいで朝食をいただきました。

12月4日 6年生「修学旅行 2日目 ? 朝食1 ?」

|

子供たちは、身の回りの支度をして朝食会場に向かいました。

朝食は、写真のようにバイキング形式でいただきました。子供たちは、「おいしい、おいしい。」と言って食べていました。本当においしかったです。

子供たちにとってホテルで過ごすことは、修学旅行楽しみの1つでもあります。

嬉しくてなかなか寝られなかった子もいましたが、6時半の起床の時刻には全員が元気に起きて2日目がスタートしました。

12月4日 2年生 生活科「えがおのひみつたんけんたい ? Dコース しらすの八幡・筆塚神社 ? 」

|

筆塚神社では、どうしてこの神社が建てられたのか、だれが作ったのかなど神社の中を散策しながらいろいろなことを質問していました。

しらすの八幡さんでは、釜揚げしらすができるまでの工程を工場見学したり、しらす漁のビデオを見たりしながら田子浦のブランドしらすについて学んできました。

12月4日 2年生 生活科「えがおのひみつたんけんたい ? Cコース アベイル・まちセン・田子浦文庫 ? 」

|

アベイルさんでは、普段はなかなか見ることができない、ケーキを作っている様子をすぐ近くで見せていただきました。

また、行ったことがある子も多いまちづくりセンターや図書館では、どんな場所なのか真剣に話を聴く姿が見られました。

子供たちは、キリンの死から、人間の何気ない行動が動植物に大きな影響を与えていること学びました。

今、自分が生き物とどのように関わっているか振り返り、これからどのように関わっていくかを考える学習を通して、かけがえのない生命を持つものを大切にしていこうという心を伸ばしました。

12月1日 6年生 家庭科「生活を豊かにソーイング」

|

子供たちは、この単元では、ミシンを利用してエプロンを作成します。5年生の時に、トートバッグを作った経験を生かして「自分だけのエプロンを作ろう!」という意気込みで学習に取り組んできました。最初は、ミシンの使い方を再度確認しながら、安全に留意しながら学習を進めていきました。

委員の皆様は、子供たちの素直な意見を聞き、「今、子供たちのために、地域の大人として私たちにできること」について、話し合ってくださいました。

学校運営協議会の委員の皆様には、心より感謝しています。

第2回学校運営協議会では、地域の方と田子浦プロジェクト委員会の子供たちが、以下の内容について意見交換をしました。

(1) 地域の皆さんにお願いしたいこと

(2) 地域の皆さんと一緒にやりたいこと

(3) 地域のために、自分たちができる子と

(4) 地域に皆さんに助けてもらい良かったこと

活発な意見交換の場となりました。

11月29日 2年生 生活科「笑顔のひみつたんけんたい ? Bコース 福泉寺・柳島郵便局 ? 」

|

柳島郵便局では、手紙が届くまでの話や消印を押す活動をさせていただきました。また、福泉寺では、座禅の体験をしました。普段、経験できないことを体験させていただき、良い学習になりました。

11月29日 2年生 生活科「笑顔のひみつたんけんたい ? Aコース 新富士駅・交番 ? 」

|

新富士駅前交番、新富士駅では、1日の仕事内容を丁寧に教えてもらいました。

交番の中に入らせてもらったり、パトカーや新幹線を間近に見せてもらったり、子供たちは終始大喜びで、目を輝かせながら真剣に話を聴き、たくさん質問していました。

11月27日 「スポーツ大会 3,4年生 リズムダンス」

|

3,4年生のダンスは、いかがでしたか。最初は、体育館でダンスの振り付けをみんなで繰り返し練習してきました。

隊形移動もしっかりと覚え、当日は、広い運動場で「ターコイズ」の曲に合わせてきれいに踊ることができました。

3年生の1クラスが学級閉鎖でしたので、明日、28日(火)の4時間目に3,4年生全体でもう一度演技する予定です。

11月24日 6年生 外国語「Summer Vacation in the World」

|

子供たちは、「思い出紹介」に向けて、『したこと』の表現や場所、自然に関する語句について学習してきました。

この日は、友達や教師とペアになって学習を進めました。

田子浦小学校の運動場に勢力の強い3つの台風が上陸しました。

4年生ともなると、走るスピードも増し、また、力もあるためカラーコーンを回るスピードも増した「台風の目」になりました。

仲間と協力し、一生懸命に競技する姿は素晴らしかったです。

ラジオ体操は、体育委員の子供たちが中心に行いました。委員長から

「これまでの練習の成果を発揮するためにも、しっかりと体操をしましょう。」

の話を聞き、子供たちは、写真のように指先まで意識してラジオ体操を行いました

開会式の後、本校のマスコットである「そてつファミリー」が、各学年の演技、競技に向けての突撃インタビューがありました。

インタビューを受けて学校全体で盛り上がりを見せ、スポーツ大会が始まりました。

朝は、寒さの感じる日でしたが、子供たちの演技、競技が始まる頃になりましたら、暖かな日差しが降り注ぎ、そして、雲も1つもなく、富士山がきれいに見える中、本校のスポーツ大会が開催されました。

本校の開会式、閉会式は、全て子供たちが進めます。開式の言葉、代表の言葉も子供たちが、今年のスポーツ大会に向けて自分たちで考えて話をしました。

この日の学習では、貴族の屋敷と武士の館の様子を比較しながら話し合うことを通して、武士とはどのような存在で、どのような暮らしをしていたかについて考えました。

子供たちは、源氏と兵士の戦いや武士が力を持つようになった背景等についても学習をしました。

11月20日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーセレブレイションホテル 部屋での様子」

|

ホテルに着いた子供たちは、荷物の整理、避難経路の確認、旅行の思い出を日記に書くことと同時に、お風呂に交代で入り、就寝しました。

11月20日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーセレブレイションホテル 班長会議」

|

班長は、1階の部屋に集まり1日目の反省会を行いました。

子供たちからは、

「仲間と協力し、公共のマナーを意識して活動ができました。」

という反省が出されました。

保護者の皆様、子供たちのおかげで、トイレも花壇もとてもきれいになりました。

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

参加してくれた子供たちは、中庭にある1,2年生の花壇の草取りを行いました。写真を見ていただければ分かると思いますが、花壇をきれいにしようという思いで作業に取り組んでくれました。

PTA奉仕作業をPTA役員の方と協力してくださった保護者の皆様と私たち職員で行いました。

今年度は、子供たちが利用しているトイレを掃除しました。(昨年度は、運動場周辺の草取りを行いました。)保護者の方と一緒に、子供たちも来てくれて一緒に行いました。

集団の中で、皆と違うことをする友達や間違えたことをしている友達がいたとしても、まず、相手の状況や心情を想像し、みんなが気持ちよく過ごすことができるための良い方法について考えました。

子供たちからは、

「差別せず、公正・公平な態度で、誰にでも温かく接することが大切です。」

という思いが出されました。

この日の学習では、形が違う容器を用意し、両方に水を入れ「どちらの容器の方が、水が多いか」を子供たちに尋ねました。

子供たちからは、

「形も、重さも違う容器なので比べられないよ。」

という考えが出され、一つ分の大きさをそろえることが大切だという考えにまとまりました。子供たちから出てきた考えを大切にして学習を進めています。

11月16日 2年生 生活「めざせ生きものはかせ」

|

田子浦小学校の校庭には自然が多くあり、生活科の学習には大変適しています。

この単元の学習では、生き物が田子浦小学校のどんなところにいるのかを予想して、これから学習する「生きものさがし」の計画をみんなで立てました。

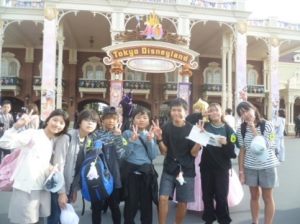

11月15日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーランド 4」

|

日も暮れはじめ、園内の明かりが付き始めると、アトラクションが光に浮かび上がりとてもきれいでした。

パレードを見ることはできましたが、花火は風のため中止となりました。子供たちは、時間通りに集合し、バスでホテルに向かいました。

ホテルに着いたときに万歩計を見ましたら3万歩を超えていました。子供たちの安全を第一に考えて子供たちの活動を支えてきた中、体調を崩す子供は一人もいなく、楽しい一日を過ごすことができました。

11月15日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーランド 3」

|

この日は平日でしたのでアトラクションの待ち時間も少なく、子供たちは、ディズニーランドを大いに満喫し、園内で出会う子供たちは笑顔いっぱいでした。

待ち時間は、スプラッシュマウンテンとビッグサンダーマウンテンは30分待ち、イッツアスモールワールドは10分待ちでした。

ビッグサンダーマウンテンを4回も乗ったグループもありました。

2年生の子供たちは、「笑顔のひみつ探検隊」の学習を通して、地域のことを学習しています。

この日は、地域にある深澤お味噌屋さんの方に来ていただき、一緒にお味噌作りに挑戦しました。

本校の給食に出るお味噌汁やその他の調理も深澤お味噌屋さんのお味噌を使っています。子供たちは、「給食のお味噌汁に使うお味噌のように、美味しいお味噌を作るぞ。」

と、グループで協力して、お味噌作りに挑戦していました。

11月14日 3年生 外国語活動「すきなものをつたえよう」

|

この日の学習では、自分の好きなものを友達に伝えながら自己紹介をしました。

「My name is ○○.」

「I like blue.」

「I like basketball.」

など、学習したことを生かして、しっかりと自己紹介ができました。

これまでは、中学生のボランティアが文化祭に協力していました。今年は、「小学6年生にも、ボランティアとして力を借りて、文化祭を進めていきたい。」という要請を受け、子供たちに案内を配付しました。

当日は、6年生のボランティアが、福祉のコーナーで地域の方と一緒に活動していました。

また、午後1時30分のスタートでは、子供たちが楽しみにしていた「お菓子まき」が行われ、どの子も持ってきた袋いっぱいにお菓子を拾っていました。

その他、本校の子供たちのハンドベルの素敵な演奏もありました。演奏は「よろこびの歌」「オブラディオブラダ」「ビリーブ」「ジングルベル」の4曲でした。

それぞれの学年が出品したものは、以下のものです。

ひまわり学級「季節のカレンダー」

1年生「はことはこをくみあわせて」「ちぎってはって」

2年生「野菜の絵」「スケルン」

3年生「でこぼこさん大集合」

4年生「トントンつないで」「木々をみつめて」

5年生「コロがるくんの旅」「わたしのおすすめ」

6年生「未来の足跡」「輝く瞬間」

11月11日、12日の2日間に渡って、田子浦まちづくりセンターを会場に田子浦地区文化祭が開催されました。

本校からも、子供たちの作品を出品しました。子供たちが学習しているものを展示していただき、子供たちの励みにもなりました。

この「図形の角」の学習では、図形のカードを動かして角を合わせたり、対角線で分けて考えたりする活動を通して、多角形の内角の和=(180°×三角形の数)で求められることを子供たちは学びました。

6年生の社会科の学習では、「武士」について学習しました。

この日の学習では、武士の暮らしの様子について、絵や資料を用いて貴族の暮らしと比較しながら読み取ることで、武士の特徴を理解することができました。

11月9日 2年生 生活科「笑顔のひみつ 探検隊」

|

2年生の子供たちは、生活科で「地域のお店や公共施設などを見学し、話を聞いたり、質問をしたりする活動を通して、地域に親しみや愛着をもつ学習」を進めています。

この日は、4つのコースに分かれ、自分の調べたい場所に出掛けていきました。

子供たちの思いを大事にするために、多くのふれあい協力員の方のお力を借り、安全に気を付けて出掛けていきました。お忙しい中、子供たちの探検学習に付き添っていただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

この日で、今年度5回目の「小中合同あいさつ運動」となります。

生徒会と児童会の子供たちが話し合い、『明るいあいさつが飛び交う田子浦地区にしていきたい』という思いをもって、あいさつ運動を行っています。

小中学校の子供たちが連携して取り組む姿は、素晴らしいです。

11月8日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーランド 2」

|

薄い雲が出てきたため暑すぎない中、子供たちは、元気にグループ活動をしました。

この夢の国の中では、子供たちに会うことはなかなかできません。子供たちに会えないということは、それだけ子供たちは楽しんでいることだと思います。

11月8日 6年生「修学旅行 1日目 東京ディズニーランド 1」

|

交通渋滞もなく予定より20分早く、午後1時10分に東京ディズニーランドに着きました。

教師からの諸注意を聞いて、子供たちは夢の国の中に出掛けていきました。

この日の課題は、「閉じ込めた空気を押して、前玉が飛び出す時、閉じ込められた空気はどのようになっているのだろうか。」でした。

子供たちは、筒の中の空気の様子を調べるために、筒の中に入れたスポンジの形の変化を見て、

「スポンジが小さくなっているよ。」

「空気が縮んで元に戻ろうとしている。」

など、いろいろなことに気付いて発表していました。

この日の2年生の学年集会は、1組がハロウィンをテーマにして担当しました。

学年の友達の仲を深めるために、楽しく歌を歌ったり、玉入れ、パズルリレーを行ったり、笑顔いっぱいの学年集会となりました。

コロナ禍のため、3年間行われていなかった「なかよし運動会」が、4年ぶりに開催されました。

以前は、富士市、富士宮市の子供たちが富士川体育館に集まって行っていましたが、今年度は、富士市の子供たちでなかよし運動会を行いました。

この日のプログラムは

1 みんなでエクスサイズ!

2 楽しくボッチャにチャレンジ

みんなで楽しくダンスをした後、田子浦中学校の皆さんと一緒にボッチャを行いました。子供たちは、楽しいひと時を過ごしました。

11月6日 6年生「修学旅行 1日目 東京スカイツリー2」

|

展望デッキでの見学を終えた子供たちは、グループごと1階にあるショップに行き、お土産を買っていました。

お買い物をしている子供たちに、声を掛けると、

「うちの人のお土産を買っています。」

と言う返事をする子が多くいました。

11月6日 6年生「修学旅行 1日目 東京スカイツリー1」

|

634メートルのスカイツリーは、2012年5月に電波塔として建てられ開業しました。

今回の修学旅行で東京スカイツリーに行くことが初めての子は半数ぐらいいました。子供たちは、楽しみな気持ちと少しドキドキした気持ちでエレベータホールに向かいました。

350メートルにある展望デッキから東京の街並みを見たり、下が見えるガラス床の上を歩いたり楽しんでいました。

先日(10月26日)の国会議事堂の絨毯の長さの答えは、3の4600メートルでした。

今月は、まつぼっくり読書月間として、学校全体で読書に親しんでいます。

この日の朝は、たてわりグループに分かれて高学年が、ペアの友達にお勧めの絵本の読み聞かせをしました。低学年の子供たちは、お兄さん、お姉さんの読み聞かせを真剣に聴いていました。

この単元では、( )や計算の順序に着目することで、工夫して、そして、正しく計算できることを学習しています。

この日は、「1,100円をもって1個200円のパンケーキを買いに行きました。5個買うつもりでしたが、店に着くとサービスデーで1個につき20円安くなっていました。そこで、もう1個買うことにしました。おつりはいくらですか。」という問題に挑戦しました。

子供たちは、問題の意味を理解し( )を使って工夫して解いていました。その後の問題にも進んで取り組む姿が見られました。

11月1日 2年生 学級活動「後期に向けて頑張ろう」

|

前期を振り返り、後期にクラス全体で頑張りたいことを話し合いました。

子供たちは、より良いクラスにするために

「優しい言葉を使うクラスにしたいよ。」

「授業の始まりをしっかりするために、チャイムが鳴った時にあいさつすることを頑張りたいです。」

「前期に意識してきた切り替えを、後期も頑張りたいです。」

など、『自分たちのクラスを、自分たちで良くしていこう』という気持ちで学級活動を行いました。

10月31日 6年生 家庭科「生活を豊かにソーイング」

|

5年生の時に学習したバック作りを思い出しながらエプロン製作の全体の見通しをもちました。

まち針のとめ方や三つ折り縫いの位置など必要なことを確認する中で、子供たちからは、

「トートバック作りで学習したことを生かせば、エプロンづくりの方が簡単にできそう」

という感想が出されました。

10月31日 5年生 社会「社会科見学 ? 未来をつくり出す工業生産2 ? 」

|

コアレックス新栄富士工場では、工場の立地条件や公害の防止、地域とのつながりについて説明していただく中で、企業の工夫や努力について学ぶことができました。

また、子供たちは、分別の大切さも話していただき、

「これからは、今まで以上に意識して古紙を分別していきたい。」

という感想を持ちました。

10月31日 5年生 社会「社会科見学 ? 未来をつくり出す工業生産1 ? 」

|

5年生の子供たちは、社会の学習でハウス食品静岡工場とコアレックス新栄富士工場の見学に行ってきました。

ハウス食品では、レトルトカレーを作るラインの見学を通し、ライン作業では、人と機械の仕事の分担や大量生産をする工夫について学ぶことができました。

10月31日 3年生 国語『わすれられないおくりもの』

|

森の動物たちの「あなぐまとの思い出」をグループで表にまとめる学習を通して、物語の出来事やその時の人物の心情や様子をみんなで考えました。

10月30日 愛校活動「スポーツ大会に向けて、運動場の整備をしよう」

|

SDGs委員会が中心となり、スポーツ大会に向けて、「愛校活動」として、運動場の石拾いや草取りを全校で行いました。

きれいになった運動場で練習を行い、スポーツ大会当日は、力いっぱい演技、競技をします。

10月30日 スポーツ大会「団体演技(ダンス)に向けて」

|

全学年の子供たちは、11月22日に行われる「スポーツ大会」に向けて、ダンスの練習を始めています。今年は、C-STARの方のお力をお借りし一緒に練習に励んでいます。

11月22日のスポーツ大会の当日には、子供たちの心を1つにした演技をお見せしますので、どうぞ楽しみにしてください。

低学年は「サチアレ」「やってみよう」、中学年は「ターコイズ」、高学年は「magic」の曲に合わせて演技します。

10月28日 ひまわり学級 図工「カレンダーを作ろう」

|

子供たちは、季節を意識したカレンダーを作成しています。

秋の生き物を折り紙で作る活動を通して、季節が夏から秋へ移り変わっていくことに気付き、楽しくカレンダーを作成しました。

生まれてから今日までの自分と家族について、そして、自分に対する家族の気持ちを考えることを通して、家族のためになることをしようとみんなで話し合いました。

この日の学習では、武士の暮らしの様子について、貴族の暮らしと比較し、違いについて話し合うことで、武士の特徴について考えました。

子供たちは、歴史の学習に興味があり、進んで自分の考えをまとめ、しっかりと意見交換ができました。

「長さ」の単元では、長さの単位である「キロメートル」を知り、他の長さの単位との関係について学習を進めていきます。

この日の学習では、巻き尺を利用して、机やロッカーなど身近なものの長さを予想し、実際に測ることで量感を身に付ける学習をしました。

10月27日 1年生 国語「なつのおもいでをはなそう」

|

楽しかった夏休みに経験したことについて、相手に伝わるように話す学習をしています。

この日は、話す事柄の順序を考えて発表原稿を書く学習を進めました。

10月26日 6年生「修学旅行 1日目 国会議事堂2」

|

国会内に入ると、担当の係の方の話を聞きながら、しっかりと見学してきました。

子供たちは、御休所(天皇陛下がご休憩される場所)や伊藤博文、板垣退助、大隈重信の銅像が三方に立っている中央広場、衆議院の議場等を見てきました。

ここで1つ問題です。国会内に敷かれている赤色の絨毯も長さは…?

1 1500メートル 2 3200メートル 3 4600メートル

答えは、次回の修学旅行記に掲載します。

10月26日 6年生「修学旅行 1日目 国会議事堂1」

|

最初の見学先は、国会議事堂です。今回は衆議院を見学してきました。国会議事堂に入る前に、衆議院議員の方から国会の話を伺いました。

「国会にはいろいろな仕事があります。その中でも、次の3つのことが大切です。1つ目が“きまりを作りこと、”2つ目が“予算を決めること”、“3つ目が、内閣総理大臣を決めること”です。しっかり覚えてください。

また、18歳になると選挙権がもらえます。皆さんにとって、選挙は当たり前のように感じているかもしれませんが、世界では、日本のように民主的な国はそうありません。選挙権を大切にしてください。」

という話をしていただきました。

話を聞いている時の態度や尋ねられた時に進んで対応する姿を見て、

「田子浦小の6年生は、とてもしっかりしていますね。」

と褒めていただきました。

その後、国会内の見学に移りました。

10月26日 6年生「修学旅行 1日目 バスの中のレクリエーション」

|

昨年度までは、新型コロナウイルス感染症対策として、バスの中でのレクリエーションは行っていませんでした。

しかし、新型コロナウイルス感染症も2類から5類に移行したことを受けて、コロナ禍以前に行っていた「バスの中でのレクリエーション」を復活しました。

どのクラスとも、レク係を中心に、東京まで楽しいひと時を過ごしました。

10月25日 3年生「社会科見学 ? 広見公園 ? 」

|

お弁当は、広い公園の中で、秋に移り変わる草木に囲まれながら、おいしくいただきました。

また、公園内にある古墳や建物を見学し、富士市にまつわる昔のものに興味をもって見学していました。これから学習を進めていく富士市についての学習が楽しみです。

今回の社会科見学では、どの見学先においても、子供たちの学習する姿を褒めていただきました。

10月25日 3年生「社会科見学 ? かぐや姫ミュージアム ? 」

|

かぐや姫ミュージアム、歴史民俗資料館では、グループで学習を進めました。グループ内で声を掛け合い、公共施設でのマナーを考えることもできました。

子供たちは、歴史に興味があり、ミュージアムの中をしっかりと見学したり、資料館の中にある展示物の細かいところまで見たりしていました。

子供たちは、学校に戻ってくるなり、

「こんなにたくさんのどんぐり拾ってきたよ。」

「どんぐりの形も、いろいろあるよ。」

「すごいきれいな葉っぱを見つけたよ。」

と、トトロの森で見つけた秋を知らせに、笑顔いっぱいで校長室まで来てくれました。これからの学習が楽しみです。

子供たちは、雲1つない秋晴れの中、いろいろな秋を見つけにトトロの森に出かけました。

トトロの森では、きれいに色づいた落ち葉、どんぐり、木の実、松ぼっくりなど、たくさんの秋を見つけてきました。

付き添いの保護者の方のお力添えもあり、安全に、そして、しっかりと「秋見つけ」ができました。一緒に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

この単元では、「三角形の内角の和をもとに多角形の内角の和を考える」学習をしています。

この日の学習では、四角形のカードを動かして角を合わせたり、対角線で分けて考えたりする活動を通して、四角形の内角の和が360°になることをみんなで考えました。

子供たちは、予定前の6時25分に学校を出発しました。

雪をかぶったきれいな富士山も子供たちを見送ってくれました。子供たちからは、

「東京から見える富士山の形はどんなだろうね。」

と、今から向かう東京へ思いをはせていました。

10月19日、20日の2日間、6年生の子供たちは、東京への修学旅行に行ってきました。6年生の保護者の方には、マチコミを通して、子供たちの様子をリアルタイムで発信してきました。この後、本校のホームページを利用して、修学旅行の様子をお伝えしていきます。ご覧ください

10月19日(木)、雲1つない秋晴れの中、子供たち全員が集合時刻前に集まりました。朝6時の集合でしたので、寒さも感じましたが、子供たちは、笑顔いっぱいで集合しました。

「学びと絆を深める2日間になるよう気を付けて行ってきます。」

という、子供の話を聞いて出掛けました。

修学旅行を迎えるにあたり、準備や子供たちの健康管理に気を配ってくださった6年生の保護者の皆様、ありがとうございました。

10月23日 4年生 社会「自然災害にそなえるまちづくり」

|

本校は、駿河湾に接する地区にある学校ですので、防災教育にも力を入れて学習しています。

この「自然災害にそなえるまちづくり」の学習では、地震や津波に備える富士市の取り組みに着目し、住民の安全を守るために必要な施設や設備と、それらの役割についてみんなで調べながら学習を進めています。

友達の作品を壊してしまった登場人物の気持ちを考える活動を通して、「小さなことでもごまかしたり隠したりせず、人としてしてはならないことはしない」という、正しい判断を心掛けるという学習を行いました。

中央消防署では、はしご車や救助車などたくさんの種類の消防車や救急車を間近で見たり、消防士さんの説明を聞いたりしました。

子供たちは、消防車や消防の機器などを目を輝かせて見て、そして、たくさんの質問をしていました。この後、消防指令センターや防災について学ぶことのできるPR室の見学をしました。

はしご車には、本校の教員が一緒に乗り、地上35メートル高さを体験しました。

富士市役所では、屋外の芝生の所で、見学についての諸注意を伺い、エレベーターを使って屋上まで行き、富士市の東西南北の様子を見学しました。

子供たちは、市役所の方の説明をしっかりと聞いていました。

子供たちの身の回りには、カタカナで書く言葉がたくさんあります。

この日の授業では、カタカナで書く言葉を見つけ発表しました。子供たちは、その言葉を読んだり、書き順や字形に気を付けて書いたりする学習を進めました。

子供たちは、一万の位までの概数にしたり、上から1桁や2桁の概数にしたりする活動を通して、いろいろな概数の表し方があることを知りました。

間違えずに概数で表すために、四捨五入する位の数字を赤鉛筆で印を付け、正しく概数を求めていました。

1年生の子供たちは、生活科で四季の自然の学習をしています。

今は、「秋となかよし」の単元で、秋の自然を利用したお店を作る学習を進めていきます。子供たちの発想を大切にしながら学習を進めていきます。

今日は、子供たちの安全確保のため、トトロの森まで一緒に行き、活動を見守ってくださった保護者の皆様ありがとうございました。(トトロの森での活動の様子は、後日、お伝えします。)

10月16日 6年生「修学旅行引率の先生とのあいさつ」

|

今週の19日(木)、20日(金)は、本校の6年生の修学旅行の日です。

子供たちは、以下の3点を目的に学習してきます。

1 日本の首都である東京を見学することを通して、政治・経済・文化及び歴史に触れ、今後の社会科の学習、総合的な学習に役立てる。

2 集団行動を通して、公徳心や礼儀、規律と節度、自主性、責任感などを意識して行動する。

3 友達との親睦をさらに深める。

子供たちが、深い学びをし、友達との交流を深める修学旅行になるよう私たち引率する教員も、一人一人の子供たちをしっかりと見守ってきます。

6年生の保護者の皆様、健康観察や当日の準備等よろしくお願いいたします。

「新聞を作ろう」の学習では、新聞のつくり方を知り、自分で新聞を作ります。この日の学習では、教科書の新聞や子供新聞などを見比べる活動を通して、新聞にはどんな工夫がされているのかをみんなで調べ発表しました。

10月11日 4年生 算数「がい数」(少人数学習)

|

一万の位までの概数にしたり、上から1桁や2桁の概数にしたりする活動を通して、子供たちは、いろいろな概数の表し方があることを知りました。

子供たちは、三角形の内角の和は180度ということを学習し理解しています。このことを利用して、多角形の内角の和の求め方を学習しています。

周りの人や次に使う人の気持ちに立った役割演技をすることを通して、みんなが幸せに過ごすためには、いくら自分が行いたくてもやってはいけないと判断し、約束やきまりを守ろうとすることについてみんなで考えました。

3日間の休みをはさんで、10月10日より102日間の後期がスタートしました。

後期始業式では、teamsを利用して行いました。校長先生の話では、以下の話がありました。

「後期は、次の学年へと進む大切な時です。

1年生から4年生の皆さんへ

あと半年すると、1つずつ上の学年になりますね。

自分を「レベルアップさせる後期」にしてください。そのために目標を立てることは大切です。今よりもより良い自分、新しい自分を作っていくために、自分に大切なことを目標として、頑張っていきましょう。

5年生の皆さんへ、

半年後には、田子浦小のリーダーとなります。これからの半年間は、とても大切な時でもあり、そして、伸びる時でもあります。みどりの学校で火の神よりもらった「気付いて思いやりの火、自分から発表の火、自分からチャレンジの火」の3つの火を大切にして、頑張っていきましょう。

最後に、6年生の皆さんへ

来年は中学生です。中学生ということは、今以上に、自分の行動に責任を持つことが求められます。人として責任ある行動について考えて、実践していきましょう。

ということを話しました。

また、3年生、6年生の児童より、代表の話がありました。

3年生の児童は、

「後期には、2つの目標があります。1つ目は、おおそてつの「そ」です。掃除は、黙働で隅々まで学校をきれいにしたいです。2つ目は、学級目標の「レッツ」を頑張ることです。前期に発表を頑張ったように、新しいことに挑戦していきたいです。」

6年生の児童は、

「体育や外国語をみんなと一緒に頑張りたいです。その他の教科も頑張ることで自分の力を伸ばし、残りの小学校生活を充実させていきたいです。」

という話をしっかりと伝えることができました。

令和5年度の前期が10月6日に終了しました。前期は、6月2日が大雨のため臨時休校となり101日間の授業を行いました。

4月に入学した1年生の子供たちは、小学校生活にも慣れ、楽しく学校生活を送っています。また、6年生の子供たちは、学校のリーダーとして先頭に立って活動してきています。

前期終業式では、2年生と4年生の代表の児童の話を、校内放送を利用して聞きました。

2年生の児童は、

「努力して頑張ったことは、国語のスピーチの学習と係の仕事です。スピーチの学習では、みんなの前で話すことは、とても緊張したけど頑張って話し、質問にもしっかりと答えました。係の仕事は、クラスのみんなが、頑張っていることを伝えるメッセージ係になりました。みんながもらって嬉しくなるようなメッセージを書いて渡していました。後期は、前期以上に進んで手を挙げて、発表を頑張りたいです。」

4年生の児童は、

「前期の学習で一番心に残っている学習は、防災教室です。4年生は、消火器の使い方や煙体験の勉強をしました。消火器の使い方では、全員が消火器を使って、的に書かれた火に向けて消火器を使いました。また、煙体験では、煙で前が見えなくなってしまい、前に進むことも大変でした。火事の恐ろしさを知り、大切な命をしっかりと守ろうと思いました。後期も楽しんでしっかりと学校生活を送りたいと思います。」

二人とも、大変しっかりと前期を振り返ることができました。

田子浦小学校(富士市中丸98番地)

電話:0545-61-0327

ファクス:0545-61-2071

市役所へのアクセス

市役所へのアクセス

開庁時間

開庁時間

Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.